オクラ カメムシ類

>> ホーム >> ピーマン・ししとう モザイク病(BBWV) >> メロン チビクロバネキノコバエ >> オクラ カメムシ類

病害虫情報 : 2012/10/17

高知県 病害虫・生理障害台帳

果実を吸汁するミナミアオカメムシ成虫

ブチヒゲカメムシ成虫

幼果を吸汁中のブチヒゲカメムシ幼虫

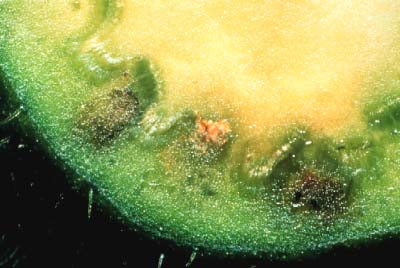

吸汁部位の切断面;スポンジ状になる。

作物名

オクラ

一般名称

カメムシ類(オクラ)

学術名称

Nezara viridura (Linnaeus)、

Dolycoris baccarum (Linnaeus)

症状

オクラにはミナミアオカメムシ、ブチヒゲカメムシなどが発生する。

成、幼虫が朔果や蕾を吸汁加害する。外見上、被害はほとんどわからないが、朔果を切断すると子実が変色したり、吸汁部が褐色に変色している。朔果の基部が加害されると内部がスポンジ状になる。

発生条件

ミナミアオカメムシはシュロやキミガヨランで成虫態で越冬する。越冬成虫は4月頃から活動を開始し、ばれいしょやイタリアンライグラス、ムギ及びイネ科雑草などで世代を経過する。幼虫は5齢を経過し、1カ月程度で成虫となる。年間に4~5世代経過する。

ブチヒゲカメムシは成虫で越冬し、越冬後はきく科やまめ科植物に移り繁殖する。これらの個体がオクラに飛来してくる。

両種ともにオクラでは8月中旬以降に発生が多くなってくる。

対策

アブラムシ類の防除を行うことで、本種の抑制も可能な場合がある。

ツイート