家庭菜園(サトイモ)

>> ホーム >> 家庭菜園(サトイモ)

1.作り方のポイント

- 連作に弱いため3~4年以上の輪作が望まれます。

- 高温多湿を好むので、湿地の水田でもつくれます。反面、乾燥地ではイモの肥大が悪くなります。

- 排水の悪いところは、排水対策を十分行うようにします。

- 草丈、葉ともに大きくなり場所をとるところを考えましょう。

2.年間の作付け計画

3.畑の準備

植付けの1カ月前に、1平方メートル当たり堆肥3kg、苦土石灰120gを施し耕しておきます。元肥は植え付けの7日前までに施し、よく耕して土と肥料をなじませておきます。施肥量は1平方メートル当たりFTE4g、有機入り化成肥料40gが標準的な例です。うね幅は1.5mとし、排水のよい畑では平うねに、排水の悪い圃場ではやや高うねにします。

4.植え付け

種イモはまず傷のあるもの、病気にかかっているものは除き、1個のさが50g以上のものを使用します。株間は70cm、植付けの深さは6~10cmくらいとしあまり深植えにしない。種芋から2本以上発芽した場合は、大きい芽を残して、他は早めに除去します。

5.追肥・土寄せ

1)第1回目(5月下旬)

本葉が2~3枚の頃に、1平方メートル当たり園芸化成肥料(アサヒポーラス等)を40gを株の回りに施し、除草、中耕をかねて軽く土寄せをします。

2)第2回目(7月中旬頃)

7月上旬から中旬にかけて2回目の追肥、土寄せをします。1平方メートル当たり有機入り化成肥料100gを株の回りに施し、たっぷりと土寄せを行います。この時の土寄せが不十分だと、イモの肥大等が悪くなります。また、土寄せ後、乾燥防止に敷きワラをすると効果的です。さらに、夏場の乾燥が続く時は潅水します。

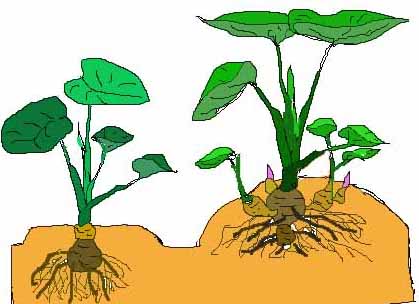

追肥・土寄席の方法

6.収穫

10月下旬から収穫します。地上部の茎を地際部より刈り取った後堀取ります。すぐに収穫しない場合は、刈り取った茎の上にワラかモミガラを敷き、土をかぶせておけば霜害を防げます。

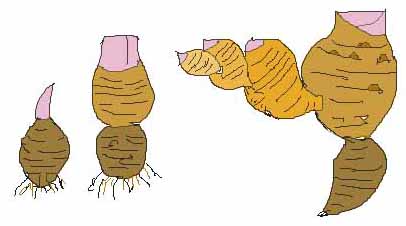

収穫までのイモの発育

7.貯蔵

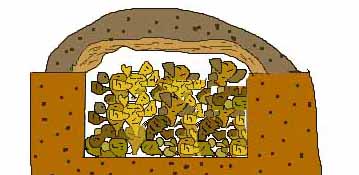

貯蔵に適した温度は、7~12℃です。一般的に排水のよい畑に穴を掘り貯蔵します。方法は、深さ50cmくらいの穴を掘り、そこに親、小、孫イモを離さないように茎を上にして重ねます。並べた後にワラを敷き、その上に堀上げた土を高く盛り上げます。寒い年は盛り土の上にワラを敷きます。

収穫後の貯蔵方法

ツイート