家庭菜園(サツマイモ)

>> ホーム >> 家庭菜園(サツマイモ)

1.作り方のポイント

- サツマイモは、ツルぼけしやすく、栽培にはやせ地の砂壌土か火山灰が適します.

- 植え付け適期は、通常の露地栽培で、平均気温が15℃担になってボタンやフジの花が咲き出す頃が適当でしょう。マルチ栽培では、これよりも2週間程度早く植え付けられます。

- 連作すると、形状や味(甘み)が良くなるといわれていますが、ネコブセンチュウや土壌病害の発生には注意してください。

2.年間の作付け計画

3.畑の準備

排水の良い、やや、やせ地を選び有機資材として完熟堆肥を1平方メートル当たり3kgか稲ワラ1kgを投入し、苦土石灰を1平方メートル当たり120g施用した後、深耕して土と十分なじませておきます。元肥は植え付けの1週間ほど前に、いもペレット肥料を1平方メートル当たり120g、FTE6g全面散布した後耕耘し、かまぼこ型にうね立てをします。なお、野菜の跡地では元肥は施用しません。マルチ栽培では、極端な早ぼり栽培でない限り、黒マルチを用いる方が除草効果もあり良いでしょう。また、マルチをかける前には、土が十分湿っていることが重要なポイントですので注意してください。

4.植え付け

いもの苗はシーズンになると、園芸店等でも売っていますが、展開葉7~8枚位で、節間の詰まった太いツルを用います。1平方メートル当たり必要な苗数は4本程度です。

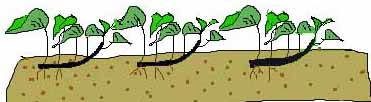

植え付けの適期は、平均気温が15℃になった頃からが良く、早すぎると活着不良を招き収量低下の原因となりますので、十分注意してください。植え付けの3日前に、マルチを張って地温を高めておきます。植え付けには、幅の狭い移植ゴテを用いて、マルチの上から斜めに突き刺して、少し持ち上げこの空間に3~4節苗をさして押さえれば楽にできます。この時図ー2のようには必ず地表に出しておきます。

苗の植え付け方法

5.潅水

植え付け後、晴天がつづき土壌が乾燥するような場合には、十分潅水を行ってください。しかし、植え付け後1カ月以降の急激な潅水や大雨による潅水は裂開いもの原因となりますので注意しましょう。

6.貯蔵

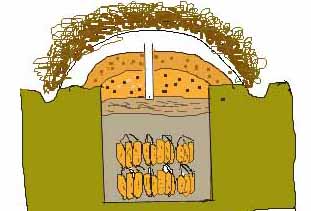

貯蔵の適温は、13~15℃で湿度が95~100%あればよいので、排水の良い場所であれば、土中で貯蔵できます。図ー3のように、地中の深さ1mほどの穴を掘り、晴天の日に収穫したイモを2~3段重ね、そのうえに新聞、稲ワラ、落葉等を積みパイプ等で空気口を設け、そのうえにビニルトンネルをかけておけば、翌年までの種イモの貯蔵には十分でしょう。また、部屋の中の貯蔵では乾燥を防ぐため新聞紙等で包み、穴あきのビニル袋に入れて、スチロール箱で保存すればよいでしょう。冷蔵庫に入れるとすぐ寒害をを受けますので注意してください。

収穫後の簡易貯蔵方法

7.トンネル栽培

早堀を目的として、トンネル栽培をする場合は、植え付けを3月中旬ぐらいに行いますが、気温が低いためトンネル被覆を行います。また、マルチも透明ポリマルチを用いれば、地温上昇効果が得られ有効です。しかし、この場合、除草剤を使用するか土を十分こなして、うね面とマルチを密着させておかないと、後で雑草が繁茂しますので注意してください。

ツイート