家庭菜園(ラッキョウ)

>> ホーム >> 家庭菜園(スイートコーン) >> 家庭菜園(ラッキョウ)

こうち農業ネット : 2012/11/01

1.作り方のポイント

- 良質の種を利用すること(根ダニ等病害虫のついていない、1球5g程度の硬くしまったもの。

- 畑は、深く耕し、また、水はけの良い場所を選ぶ。

2.年間の作付け計画

3.畑の準備

ラッキョウは土質を選ばないが、球の色沢、ち密さなどの品質では砂土が優れています。植え付けの7~10日前までに、1平方メートル当たり苦土石灰100g、園芸化成肥料60g、重焼リン40g、ケイ酸カリ20gを入れて良く耕しておきます。

4.植え付け

- 種球は、1平方メートル当たり400g程度必用です。

- 条間20cm、株間1球植えの場合8~10cm、2球植えの場合は10cmとします。)植え付けの深さは、6~8cmとします。浅いと根ダニの発生が多く、深いと分球が少なくなります。

- 植え付ける時に、柔らかく感じる玉は病害虫に侵されているおそれがあるので、できるだけ植えないようにします。

5.追肥

- 年内に3~4回程度、園芸化成肥料を1平方メートル当たり20g程度入れ、軽く条間を耕しておきます。

- 最期の追肥は、1月頃に施します。

6.土寄せ・収穫

- 玉が地表にでると緑となるため、3月中旬頃より十分土寄せを行います。

- 収穫は、地上部の葉色が薄緑色に引いてから収穫すると硬くしまったものがとれます。そして収穫は晴天の続いた日を選び、株ごと掘り起こします。土壌水分が多い状態で収穫すると、ラッキョウの色つやが悪くなります。

7.収穫後の処理

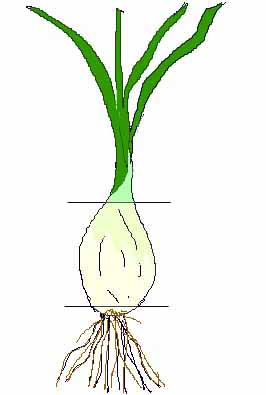

収穫後、図のように切り取り、食塩水(水10lに食塩600g)に15分程度浸漬すると、再発芽を防ぐことができます。

(葉の付け根利根の付け根をカット)

8.根ダニの被害

根ダニの被害を受けると、生育が悪くなり、枯れて球の皮だけ残って中身がなくなります。これは根ダニに食害され2次的に病気に侵されたものです。ラッキョウ栽培の大敵はこの根ダニといっても過言ではないほど被害が大きくなります。

ツイート