家庭菜園(ジャガイモ)

>> ホーム >> 家庭菜園(ジャガイモ)

1.作り方のポイント

- 種イモはウイルスなどに汚染されていない、市販のものを用い、毎年更新するとよいでしょう。

- ジャガイモには、一定期間芽が伸びないとゆう休眠減少があり、丁度休眠がさめ、頂部の芽が2~3芽動き出した状態が種イモとして最適です。

- ソウカ病の発生を防ぐため、石灰類の多量施用はさけます。

- 連作を嫌うのでナス科野菜(ナス、トマト、ピーマンなど)を2~3年使っていない畑を選びます。

2.年間の作付け計画

3.畑の準備

過湿地は避け、できるだけ早い時期に石灰類をまいて耕し、土をよく風化させておきます。施用量は1平方メートル当たり苦土石灰50g、完熟堆肥1kgが標的な例です。

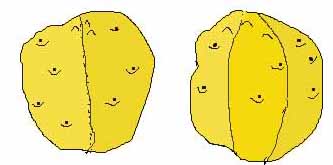

4.種いもの準備

種いもの入手後、すぐに袋を開いて点検し、腐敗いも等があったら取り除き、植え付けまでに冷暗所に広げておきます。そして、植え付けの1~2日前頃、図ー1を参考に1片が3~40gとなるように切断します。切断の仕方は、いもの頂部は芽が多く萌芽が早いので、縦断とします。種芋量は1平方メートル当たり200~240g必要です

5.植え付け

うね幅60cmの1条植えとし、植え溝に30cm間隔に1個ずつたねいもを植え付けます。植え付けの順序は、作うね→種いも並べ→施肥→覆土の順です。種いもは切り口をしたにし、傷口に雨水が進入しないようにして伏せます。植え溝の深さは、植え付けが終わったときの種いもの深さが10cm位を目標にします。

6.元肥

種いもを伏せた後、植え溝の種いもと種いもの中間に元肥を施用します。このとき肥料が種いもに直接触れないように施用します。施用量は1平方メートル当たり園芸化成肥料(窒素分の少ない)100~120gが標準的な例です。ただし、肥料はあらかじめうねに散布し、表土と混和しておく場合があります。

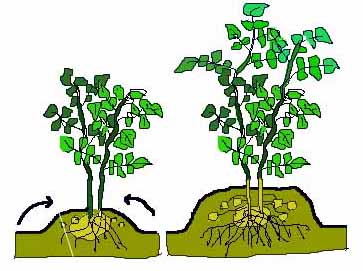

7.芽かき

茎数が多くなると、つくいもも増えてくずいもが多くなります。このような場合は芽が8~10cm位にのびてきたら勢いの良いものを1~2本残して他は取り除きます。このとき、種いもも一緒に引き抜かないよう、片手で芽元を押さえて不要の芽を引き抜きます

8.追肥・中耕・土寄せ

土寄せはいもの着生を良くし、緑化いもを少なくし、茎葉の倒伏防止や除草効果があり非常に大切な作業です。土寄せは1回に多くの土をかけると、イモが肥大する部分の地温が上がりにくくなるので、2回に分けて行います。1回目は目の長さが15cm程度の頃、うねに沿って園芸化成肥料を1平方メートル当たり40gばらまき、くわで4~5cmの深さに軽く中耕してから、通路の土を株元へ5cm位の高さになるように土寄せします。

土寄せの方法

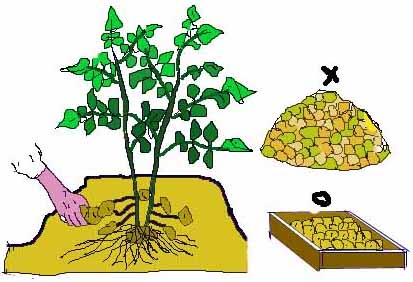

9.収穫

茎葉が黄色く枯れ始めた頃、天気の良い日に堀取ります。収穫後のいもは表面がぬれたまま積み上げると腐りやすくなり、直射日光に当てると緑化し品質を損ねるので、収穫したら積み上げないようにして日陰で乾かします。

収穫方法と風乾の方法

10.貯蔵

暗くて風通しの良い場所に保管すれば、2~3カ月は保存が可能です。

ツイート