4.栽培技術(トルコギキョウ(平坦地))

>> ホーム >> 2.栽培技術(トルコギキョウ夏秋出し栽培(中山間地)) >> メロン モザイク病(SqMV) >> にら 紅色根腐病 >> 4.栽培技術(トルコギキョウ(平坦地))

1)育苗

ア.冷房育苗

a.育苗面積および冷房能力

約400穴のペーパーポット使用して育苗するとき、本ぽ10aに対し約10坪程度の育苗ハウスが必要で、10馬力の冷房機で30坪が冷房可能である。10馬力でもう少し広い面積でも冷房できる。箱播きの場合はもっと少ない面積でよい。

b.箱播きによる育苗

本ぽ10a当たり花育苗箱(34cm×50.5cm×深さ7.5cm)75~90枚を準備する。用土は透水性のよいもの(例:愛菜2号)を利用し、透水性が悪い場合はパーライト等を混合する。

本ぽ10a当たりに必要なペレット種子の播種量は300mlとなる。

冷房育苗施設内にタルキで枠を作り、ビニルを敷き、さん板を置いた上に育苗箱を並べる。タルキの高さまで水を入れ十分吸水させた後、2.5~3箱に10ml程度の割合で播種する。

播種後は乾燥防止のためポリマルチを行う。10~14日程度で発芽するので、発芽が揃い次第ポリマルチを除く。ポリマルチ除去が早すぎると発芽揃いが悪くなり、遅すぎると苗が徒長したり転び苗が多くなるので、除去時期に注意する。

寒冷紗で被覆をして、冷房ハウス内の温度を日中25~27℃、夜間15~17℃になるように管理する。

灌水は発芽後1週間程度は底面吸水により、その後は表面が乾いたら噴霧器等を用い行う。

発芽後15日くらいして本葉が2枚展開した頃ピンセットを使って間引きを行い、1箱900~1,000本にする。

育苗期間は60日と長く、肥切れが起こることもあるので、生育状態に応じ追肥を行う。

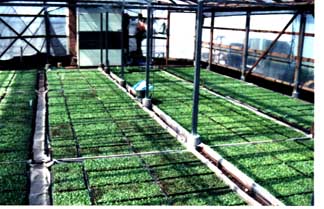

箱播き育苗

c.ペ-パーポットによる育苗

あらかじめ底面吸水で十分吸水しておく(写真:上)、播種器でペーパーポットの1穴に2粒播く(写真:下)

播種後乾燥防止のためポリマルチする(写真:上)、加湿になるとかびが発生(写真:下)

穴が大きいほど育苗しやすいが、2cm×2cm×深さ5cm(400穴程度)のものが育苗スペースの面から適当である。

水稲育苗箱を10a当たり130枚用意し、ペーパーポットと用土(例:愛菜1号)を入れて、箱播きと同様に吸水させた後、1穴2粒ずつ播種する。

その後の管理も箱播きとほぼ同様であるが、過湿によりカビが発生する、肥切れしやすい等の点に注意が必要である。

間引きは本葉2枚が十分展開した後に行い、1穴1本にする。

育苗後半(中央にあるのが冷房機)

イ.苗冷蔵

a.播種および育苗

夏に雨よけハウス等の高温条件下で、冷房育苗の場合と同様に播種し、40~50日間育苗する。

b.冷蔵処理

本葉4枚程度の苗を12℃前後で冷蔵する。冷蔵を要する期間は30~45日で品種により異なる。また、苗の腐敗を防ぐため、冷蔵期間中は、50ルクス以上で1日に12~24時間補光するとともに、7~10日毎に育苗箱を冷蔵室から屋外に出して、水分状態に応じて灌水し、軽く乾かした後冷蔵室に戻すようにする。

2)本ぽの準備

前作終了後、片付けを行い30~60日湛水する。

元肥として10a当たり堆肥3tまたは切りワラ600~750kg、窒素、りん酸、加里を10、17、10kg施す。

土壌消毒を臭化メチル剤で行う。

ハウス構造にもよるが、畦幅135~150cmに畦立てを行う。

3)定植

定植適期苗は、本葉4枚が十分に生長して3節目の葉が見え始めたステージのものである。これより早い定植では、定植後の高温によりロゼット化するおそれがあり、また、遅い定植では育苗中に抽だいが始まるために定植後の根張りが悪くなりボリュームのある高品質の切り花生産が困難となる。

定植適期の苗(写真:左)、定植時期の根の状況(写真:右)

畦には定植2~3日前に十分灌水しておく。また、約1週間前からハウスを黒寒冷紗などで覆い、地温を下げておく。

栽植密度は10aあたり45,000本程度。株間・条間とも12cmの8条植えを目安とする。

定植は苗を育苗箱から断根しないように注意して取り出し、植え穴に差し込むようにする。定植後すぐに灌水し、乾燥させない。

定植の様子(シルバーの寒冷紗で遮光)(写真:上)、定植後はトンネルをして湿度を保つとよい(写真:下)

4)定植後の管理

ア.温度

蕾が見え始めるまでは日中28~30℃、夜間13℃に管理する。出蕾後は日中25℃を目安に十分換気し、花茎の軟弱徒長を防ぐ。

高温管理により葉先枯れ症の発生が多くなるので、昼温は30℃を越えないように換気を行う。

イ.灌水

ロゼット化を防ぐため、定植後、節間伸長が始まるまでは畦の表面が乾かない程度に潅水する。その後は徐々に潅水量を減らして根張りを良くするようにする。また、出蕾までは畦の水分を適度に保つが、特に出蕾以後は徐々に水を切って茎の硬い切り花に仕上げる。

また、曇雨天後の晴天日には適度に潅水して、葉先枯れ症の発生を防ぐとともに、根の活力を維持するため、冬季の低温期には、曇雨天時に潅水しない。

ウ.ネット

草丈が20cmになるまでにネットを張る。ネットは高さ50cmに、株間に応じたものを使用する。

エ.芽かき、摘蕾

芽かきと摘蕾は、不要な側枝や花を除き、必要な側枝に同化養分が集まるようにするために行う。また、草姿を整えるとともに、過密に伴う病害虫の発生を抑える意味もある。

下位節からの側芽は早めに除く。また、一番花は小さい蕾のうちにとる。

オ.生育障害

a.葉先枯れ症

定植後、生長点に近い葉の先端部が萎凋して葉が枯れることがあり、場合によっては茎頂部全体が枯死する。これを葉先枯れ症あるいは葉焼け症と呼んでいる。これは、カルシウムの不足による症状であり、トマトにおける尻腐れ症と原因は同じである。

葉先枯れすると品質低下する。

この葉先枯れ症の発生には品種間格差があり、ピンクや黄色の品種で発生が多い。また、高温管理により急激に伸長させたときに多く発生し、生育量に対してカルシウム吸収量が不足したために発生すると考えられる。したがって、これを防ぐためには適度に換気を行って30℃以下の温度で栽培することで急激な生育を抑える必要がある。さらには、多肥栽培をしない、抽だい後は根張りを良くするために潅水を徐々に控える、根の活力を維持するため、冬季の低温期の曇雨天時には潅水しない、曇雨天後の好天時には適度に潅水する等の細かな管理が必要である。また、抽だい後から発蕾まで毎週、塩化カルシウム水溶液(例:カルクロン200倍液)を葉面散布することによりその発生を軽減できる。

また、葉先枯れ症が発生すると、そこから灰色かび病が発生しやすくなるので、枯れた葉先はできるだけ取り除くのが望ましい。

ツイート