グリーンフォーカス令和3年11月号

>> ホーム >> 土壌について学ぼう!~第1回基礎講座~ >> アクセス >> グリーンフォーカス令和3年11月号

日本一のナス産地の維持・拡大

- 地域の概要

高知県の安芸地域は、県の東部に位置し、室戸市、安芸市、東洋町、奈半利町、田野町、安田町、北川村、馬路村、芸西村の2市4町3村からなり、総面積は1,123キロ平方メートルで県土の16%を占めています。

気候は年平均気温17.4℃、年間日照時間2261.9時間と年間を通じて温暖です(※1)。冬季も温暖多照な気象条件を活かし、古くからナスやピーマンなどの施設園芸が盛んです。

(※1)高知県安芸市の平年値(1991~2020) 気象庁より

- 取組の背景

安芸地域の冬春ナスでは、「つやなし果」など生理障害果の発生による春先以降の品質低下に対して市場から改善が求められており、対策が急務となっています。

環境制御技術の普及により産地全体では増収していますが、一部の農家では炭酸ガス発生装置などの導入後も増収につながっておらず、これらの農家への支援が必要となっています。

難防除病害であるフザリウム立枯病、黒枯病の発生も大きな問題となっています。

新規就農者に対しては経営の早期安定化のため、重点的な支援が必要となっています。

そこで、安芸農業振興センターでは令和2年度から次の課題に取り組むこととしました。

(1)生理障害果(つやなし果)低減対策

(2)環境制御技術指導

(3)難防除病害(黒枯病・フザリウム立枯病)対策

(4)新規就農者の育成

- 対象

JA高知県安芸地区園芸研究会ナス部会

部員数 619戸(令和2園芸年度)

栽培面積 140.5ha

出荷量 18,996t

- 普及活動の目標(令和2年度)

| 普及事項 | 評価指数 |

現状 (令和元年度) |

目標 (令和2年度) |

|

| 収量品質向上対策 |

(1)生理障害果 (つやなし果)低減対策 |

低減対策実施モデルほ場数 *つやなし果発生率5% |

0戸 | 20戸 |

| (2)環境制御技術指導 |

収量目標達成者の戸数 *目標は農家ごとに設定 (判断時期を含む) |

0戸 | 20戸 | |

|

(3)難防除病害 (黒枯病・フザリウム立枯病)対策 |

防除対策実施農家 | 0戸 | 30戸 | |

| 新規就農者の育成 | (4)栽培管理技術・経営管理能力の向上 |

目標収量(※2)達成者の割合 |

67% (10/15戸) |

100% (19/19戸) |

(※2)新規就農者の収量目標(10aあたり)

| 就農1年目 | 就農2年目 | 就農3年目 | |

| 反収(1~12月) | 3.8t | 16t | 17t |

- 活動内容

(1)つやなし果低減対策

低減対策実施モデル農家を20戸選定し、品種および時期ごとの発生実態調査を行いながら、個別巡回などで適正な灌水、整枝技術の指導を行いました。

(2)環境制御技術指導

改善志向農家を20戸選定し、炭酸ガス施用の効果を高めるために重点的な指導を行いました。

(3)難防除病害対策

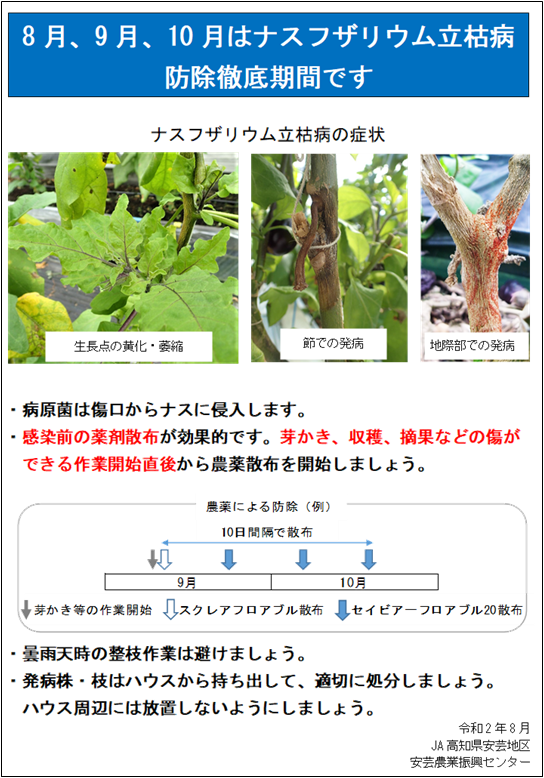

フザリウム立枯病の栽培初期の防除の徹底のため、新たな試験研究結果に基づいた防除対策資料(下図)を作成、配布しました。

また黒枯病に対しても防除対策資料の配布等により栽培初期からの防除の徹底を指導しました。

さらにフザリウム立枯病および黒枯病の防除対策実施農家を30戸選定し、対策資料に基づいた重点指導および防除効果を確認するための発病調査を行いました。

(4)新規就農者の育成

新規就農者の営農状況について、関係機関と連携して個々の経営目標の設定支援を行うとともに、目標収量達成に向けて個別巡回等により重点的に指導しました。

また、指導農業士の協力を得て、安芸市ではサポートハウス(※3)で新規就農者を対象とした現地検討会を開催しました。

(※3)サポートハウス

JAや市町村が、地域で自立支援を目指す担い手の育成を目的に整備した新規就農者のための経営実践用ハウス

- 具体的な成果

(1)つやなし果低減対策

実施モデル農家では、令和2年11月では18戸/20戸、令和3年2月では16戸/17戸が5%以下の発生率でした。

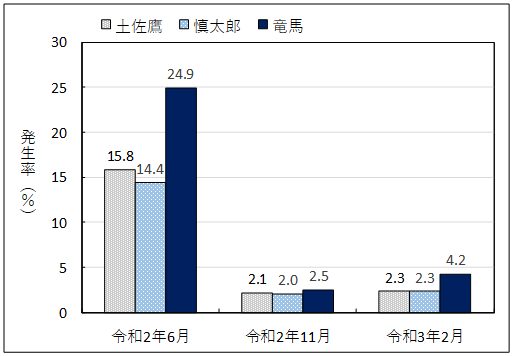

つやなし果の発生率は、下図のとおり品種間差の可能性があることが示唆されました。

(2)環境制御技術指導

改善志向農家20戸に対し、環境測定データや灌水量、生育状況に基づく重点的な指導により、12戸が各自定めた目標収量を達成しました。

(3)難防除病害対策

38戸の農家が防除対策を実施しました。また、令和3年2月の調査では、防除対策実施農家でのフザリウム立枯病の平均発病株率は0.2%、黒枯病の平均発病度は1.2と低くなっています。

(4)新規就農者の育成

対象の新規就農者19戸のうち、11戸が目標収量を達成しました。

また、新規就農者現地検討会は、技術の向上に効果的であると新規就農者に好評でした。

- 今後について

(1)つやなし果低減対策

引き続き、品種ごとのつやなし果発生率を調査して、発生の品種間差を明らかにします。また、つやなし果の発生要因を探りながら、適正な灌水技術を含む総合的な環境制御技術の確立を図ることで、つやなし果の低減を目指します。

(2)環境制御技術指導

引き続き、炭酸ガス発生装置を導入しているが、増収が図られていない農家の原因の把握および改善指導により、増収を目指します。

(3)難防除病害対策

発病調査により、令和2度から新しく取り組んだ防除対策の効果について検証を行い、令和3年度の防除対策の立案に生かします。

(4)新規就農者の育成

引き続き、関係機関と連携し、新規就農者の早期経営安定に向けた支援を重点的に行います。

ツイート