グリーンフォーカス 令和7年8月号

>> ホーム >> グリーンフォーカス 令和元年7月号 >> グリーンフォーカス 令和7年6月 >> グリーンフォーカス 令和5年7月号 >> グリーンフォーカス 令和7年8月号

土佐市胡瓜部会でのデータ駆動型農業の取組について

- 地域の現状

JA高知県土佐市胡瓜部会における環境制御技術導入率は約4割で、データを活用した栽培技術指導により平均収量は約19t/10aにまで伸びてきています。その中でも環境データ等を活用した取組に関心が高い生産者8名を対象にハウス内環境の測定、生育調査等のデータを用いて栽培改善に取り組んだ事例について紹介します。

- 活動内容

1)生産者との情報共有の体制整備

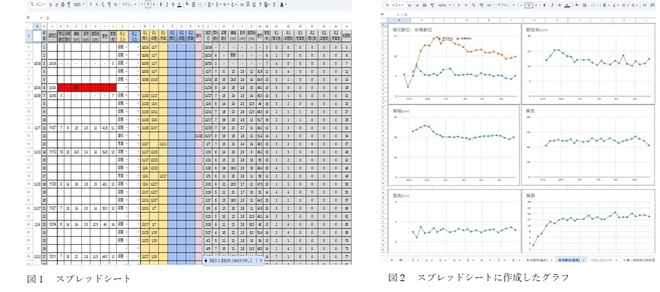

生産者とリアルタイムで情報を共有するため、Googleスプレッドシートを利用しました。調査データを調査後すぐに確認できるだけでなく、グラフのシートも作成してデータの推移を視覚的に把握できるようにしました。

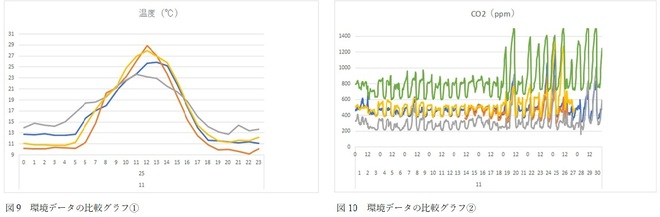

2)環境データの測定、生育調査と栽培管理の改善

(1)環境データの測定と生育調査

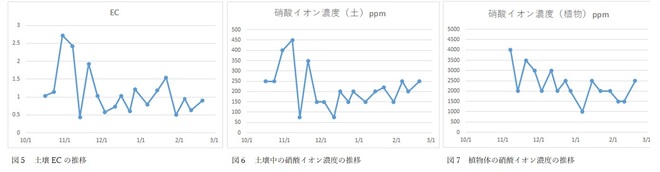

週1回の生育調査と土壌pH、EC、植物体の硝酸イオン濃度を測定し、環境データも合わせて見ることで、現状把握を行い次の管理を失敗しないように生産者と話しました。

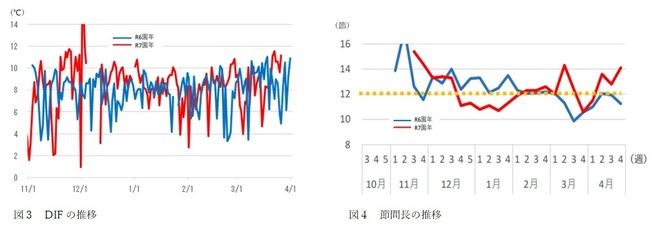

(2)改善事例その1

令和7園芸年度の改善点の一つとして、年内はキュウリにストレスをかけることで、開花・着果位置を上げることと、節間を詰めることに取り組みました。そのために夜間の温度を10~11℃程度まで下げることで、日中平均温度と夜間平均温度差(以下DIF)をつけることを意識した管理を行いました。

その結果、年内のDIFを令和7園芸年度は令和6園芸年度より大きいDIFで管理したことで、節間長を短くすることができました。ただし、生育状況に応じて管理していたので、生殖成長に傾きやすい品種では、DIFをつけることで芯止まりにならないよう気をつけながら管理をしてもらう等、生産者によって異なる管理が必要となりました。

(3)改善事例その2

土壌のEC及び土壌・植物体の硝酸イオン濃度を測定し、その数値を確認しながら施肥改善を行いました。

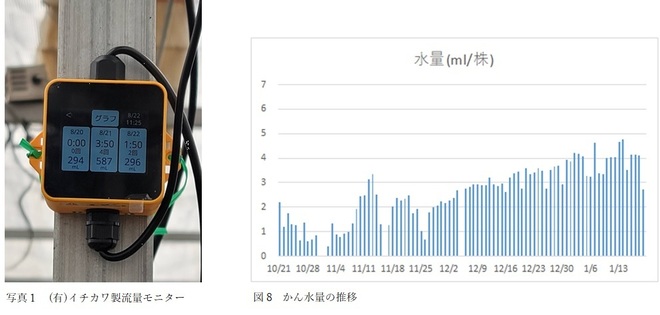

(4)新たな見える化の取組

新たにかん水量の見える化に取り組みました。流量モニターを利用することで、生産者は1株当たりのかん水量を画面ですぐ確認することができ、日々のかん水量を把握できました。また、かん水データをCSVで取得できるため、指導者側もかん水量の推移をグラフ化し、データの見える化を行ったことで、かん水管理の改善につなげました。

(5)生産者の意欲向上

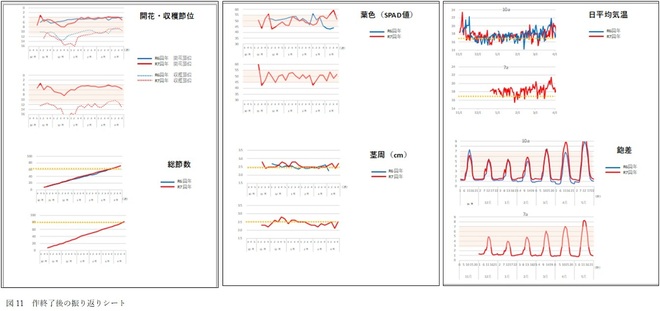

現地巡回時には生産者同士のデータを確認、比較できる資料を配付して、データを活用した栽培改善への意欲向上を図りました。生産者がお互いの栽培管理状況を見る機会が少ないため、データでお互いの栽培環境の違いを見れることが刺激になりとても良かったとの意見がありました。

3)栽培終了後のふりかえり

作終了後には、調査を行った各生産者を対象に、作全体のハウス内環境の推移や生育調査結果をグラフにして、栽培管理のふりかえりと次作の栽培方針について話し合いを行いました。栽培環境は毎年変化しており、同じように栽培できる年はありませんが、その年の栽培環境に合わせて、どのような管理を行うことで失敗を少なくできるのか、生産者が考えられる様に話し合いました。

- 今後の活動

引き続き、ハウス内環境の測定及び生育調査等のデータを活用して、生産者が栽培管理の改善を行えるように、支援していきます。

ツイート