なし 果樹カメムシ類

>> ホーム >> なす オンシツコナジラミ >> いちご うどんこ病 >> なし 果樹カメムシ類

高知県 病害虫・生理障害台帳

加害中のチャバネアオカメムシ成虫

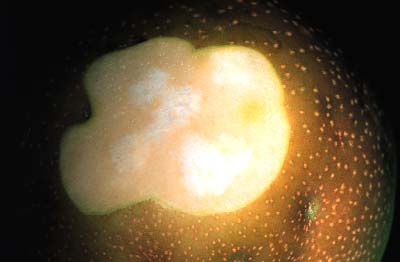

被害果;肥大期に加害されると凸凹になる

被害果;果肉はスポンジ状になる

作物名

なし

一般名称

果樹カメムシ類

学術名称

Plautia stali Scott、

Halyomorpha mista Uhler、

Glaucias subpunctatus Walker

症状

被害は5月から9月にかけてみられる。果実肥大期に加害されると凹凸の奇形果となる。また、加害された部分の果肉がスポンジ状になる。無袋栽培で被害が多いが、袋掛けをしてあっても、果実が袋と接した部分から加害を受けることがある。

発生条件

本県で発生が多いのはチャバネアオカメムシ、ツヤアオカメムシの2種でクサギカメムシがこれに次ぐ。

チャバネアオカメムシは年2~3回、ツヤアオカメムシ、クサギカメムシは年1~2回成虫が発生するとされる。チャバネアオカメムシは落葉下で、ツヤアオカメムシは常緑広葉樹の葉の間で、クサギカメムシは家屋内や大木の樹皮の隙間で成虫越冬する。 越冬成虫は4月中旬頃から活動を始め、サクラ類、クワ、キリなどの果実を吸汁したり、なし園などに飛来し、加害する。しかし、なし上では繁殖することができない。主要な繁殖源はスギ、ヒノキの毬果とされており、越冬成虫は6月中・下旬からスギ、ヒノキに移動し繁殖する。これらで増殖したものが、秋期に果樹園に侵入してくる。11月になると成虫は越冬場所に移動し、活動を停止する。

対策

吸蛾類の防除のため誘蛾灯(青色灯)や防蛾灯(黄色灯)を点灯している場合、カメムシ類の発生が見られ始めたら、点灯を中止する。ただし、チャバネアオカメムシに対しては防蛾灯(黄色灯)の飛来阻止効果が期待できる。

ツイート