水稲 イネドロオイムシ

>> ホーム >> 水稲 イネドロオイムシ

病害虫情報 : 2012/10/18

高知県 病害虫・生理障害台帳

幼虫;糞を背負う(泥を背負ったようにみえる)

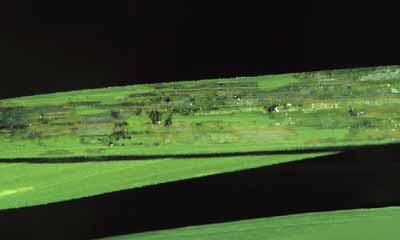

被害葉;幼虫による食害

作物名

水稲

一般名称

イネドロオイムシ

学術名称

Oulema oryzae

Kuwayama

症状

被害は、主に幼虫の食害によるもので、成虫の食害はそれほど問題にならない。要防除密度は、成虫の侵入最盛期に株当たり0.3頭程度と言われ、幼虫の食害によって生育遅延や茎数減といった形で現れる。

幼虫は葉の表面を削り取るように食害するので、食痕は白いかすり状となってよく目立つ。新成虫はイネの葉先付近を綿状に食害し、多発生田では食痕が裂けて、強風で葉がすれたような症状になることもある。

発生条件

典型的な寒冷地害虫であり、主に北日本や中部、中国地方の山間部などで問題となっている。高知県では、山間部のごく一部(梼原町、大豊町)で発生がみられている。

年1回の発生で、畦畔、土手、山林などの雑草の下で成虫で越冬し、5月上旬頃から活動を開始し、水田へ侵入してくる。水田への侵入最盛期は5月下旬から6月上旬である。ふ化幼虫は産卵された株に集まっているが、次第に分散する。約20日前後で成熟し、株の間や葉鞘等に白い綿状の繭を作って蛹化し、10~15日で羽化する。新成虫はしばらく食害を続けた後、越冬地に移動し翌春まで休眠する。

対策

(1)定植時に育苗箱施薬を行う。

(2)本田散布は幼虫の加害初期に行う。

(3)本県の場合は、本虫による被害発生はほとんどないので、イネミズゾウムシやイネゾウムシとの同時防除で対応すればよい。

ツイート