グリーンフォーカス 令和3年1月号

>> ホーム >> グリーンフォーカス 令和3年1月号

労働力確保対策の一つとして、「農福連携」を推進

- 地域の現状

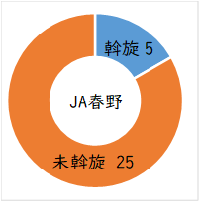

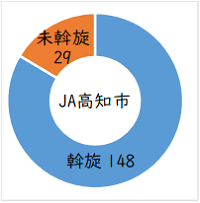

高知農業改良普及所管内には、2つのJA無料職業紹介所(JA高知市、JA高知県春野営農経済センター)があります。それぞれのR元年度の斡旋実績は、100%の斡旋率には届いていません(グラフ)。

また、いずれの地域でも農家の高齢化や後継者不足により、家族労働力が年々減少するに従い、容易に外部の労働力を入れることができずに、規模を縮小していく傾向も見られます。

これらの背景を受けて、新たな労働力確保対策の一つとして、H30年度より高知市における農福連携の可能性を検討し始めました。R元年7月1日には「高知市農福連携研究会」を立ち上げ、普及所がその事務局を担うようになりました。

グラフ 各紹介所の斡旋件数

- 活動内容

(1)関係機関との連携

「高知市農福連携研究会」の構成機関は、表1のとおりです。

表1 「高知市農福連携研究会」の構成機関

|

|

会員 |

オブザーバー |

|

農業関係機関 |

JA高知市 JA高知県春野営農経済センター 高知市農林水産課、春野地域振興課、 土佐山地域振興課、鏡地域振興課 高知農業改良普所 |

JA高知県農業所得増大対策室 高知県農業会議 高知県環境農業推進課

|

|

福祉関係機関 |

高知市福祉管理課、障がい福祉課 高知市生活支援相談センター(社協) 福祉サービス事業所(3事業所) |

高知県障害保健支援課 ハローワーク高知

|

3ヶ月に1度のペースで定期的に会を開催し、情報共有や活動内容の検討などを行っています。

また、まだまだ取り組み始めたばかりということもあり、県内外への先進地調査も積極的に企画し、取り組み方の勉強に出向いています(R元年度 大分県・香川県、R2年度 安芸市(予定))。

(2)農家へのPR活動

農福連携に取り組むための大きな課題の一つに、受け入れる側の農協や農家の意識醸成が挙げられます。そこで、機会あるごとに農福連携に関する情報提供等を行って来ました(5回、延べ177名対象)。

また、R3年3月には「農福連携サミットin高知市」の開催を計画しています。この中では、障がい者雇用に関する基礎知識の習得と、高知市内の農福連携2事例について、農業と福祉の双方から体験発表します。身近な事例を知ることで、農福連携への意欲を高めていきたいと思います。

(3)見学会・体験会・試行就労

農業経験や知識のまったくない方をすぐに就労させるのではなく、見学会→体験会→試行就労→就労という段階を踏んでいます。これは受け入れ側の農家にとっても練習の場のために、必要な手順としています。

これまで農業に意識の無かった福祉サービス事業所等も多く、こういった機会を設けるごとに農業に興味を示される事業所等も増えて来ました。

表2 就労に向けた取り組み状況

|

開催月 |

内容 | 参加状況 | ||

| 施設等 | 職員(人) | 利用者(人) | ||

| H31年1月 |

大津ミョウガ出荷場・作業場見学会 |

1 | 1 | 2 |

| H31年3月 |

〃 ほ場体験会 |

6 | 10 | 9 |

| H31年4月 |

〃 調整作業 試行就労 |

1 | 1 |

1 |

| H31年3月 |

春野キュウリ出荷場見学会 |

5 | 7 | 4 |

|

R1年12月 |

〃 出荷場・ほ場見学会 |

9 | 11 | 10 |

| R2年1月 |

〃 出荷場体験会 |

4 | 4 | 6 |

| R1年11~12月 |

唐人豆 脱莢作業 試行就労(2戸) |

2 | 5 | 10 |

|

R1年12月 |

ニンジン 収穫作業 試行就労 |

1 | 1 | 3 |

|

R2年10月 |

三里グロリオサほ場見学・体験 |

1 | 1 | 1 |

| R2年10~12月 |

〃 試行就労 |

1 | 1 | 1 |

| R2年11~12月 |

春野キュウリ 箱折り作業 試行委託 |

1 | 1 | 3 |

|

R2年12月 |

長浜ユリ 作業全般 試行就労 |

1 | 1 | 1 |

| 延べ参加 | 33 | 44 | 51 | |

写真1 春野キュウリ出荷場体験会 写真2 三里グロリオサ試行就労

- 地域の動きや活動の成果

(1)地域・農業者の反応

研究会のマッチングで、新たに取り組み始めた農家は、一度やり方が分かると続けて作業委託や雇用をしてくれます。元々、春野町のトマト法人などでは農福連携が行われていました。今後は、現在取り組まれている農家の生の声を地域の農家に伝え、波及効果に繋げていきたいと思います。

(2)見えてきた成果

H30年度の高知市における農福連携事例は14事例でした。H31年度に研究会の活動が始まり、これまでに8事例を研究会がマッチングし、高知市全体でも26事例まで増やすことができました。さらに現在、2事例がマッチング後の試行中です(R2年12月14日現在)。

- 今後の展開

(1)これからの課題

研究会の活動を通じ、福祉側からの要望は高まって来ています。しかし、肝心の受け皿となる農業側の体制がまだ不十分で、引き続き取り組み農家を増やすことが大きな課題となっています。

また、これまでは件数が少なかったため、研究会で話し合いながら手探りでマッチングを行って来ました。今後、件数をこなしていくためには、一定の決まった受入ルールや、マッチング評価方法などを検討しておく必要があります。

(2)将来に向けて

労働力不足が問題になっているのなら、農業もこれまでと同じ作業体系で、同じ様な雇用をするのではなく、新たな作業体系、新たな雇用の形の可能性を声を大にして提示していく必要があります。

高知市内で農福連携事例が増えてくれば、いずれ専門機関や専門職の配置も検討事項として入ってくると思います。そこに至るまでは「高知市農福連携研究会」を中心に、農福連携事例を一つ一つ丁寧に積み重ねていきたいと思います。

ツイート