グリーンフォーカス 平成28年度4月号

>> ホーム >> グリーンフォーカス 平成28年度4月号

次世代につづく「くろしお産地」の維持・発展のための総合支援 ~販売金額100億円突破プロジェクトへの支援~

- 地域の現状(背景)

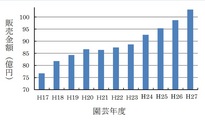

JA土佐くろしおは県の中西部に位置し、ミョウガなど施設園芸を柱に県内屈指の園芸産地として発展してきました。年間販売額は徐々に増加し、平成24園芸年度には90億円を突破しました。

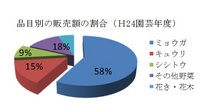

栽培品目は、ミョウガ、キュウリ、シシトウ、ピーマン、サヤインゲン、ニラ、クジャクアスターが中心で、中でもミョウガ、キュウリ、シシトウの主要3品目の販売額は管内全品目の82%となっており、特に、日本一の生産量を誇るミョウガは全体の58%を占めています。

年間市場販売額は、平成17園芸年度以降右肩上がりではあるものの、産地を取り巻く環境は、重油や生産資材の価格高騰などによる生産コストの上昇、農産物の輸入、消費・流通構造の変化による販売価格の低迷など、依然として厳しい状況が続いています。

そのような状況の中、県の第2期産業振興計画では農業産出額1,000億円(平成27年度末)以上を目標としました。またJA土佐くろしおでは、園芸部会と連携し農産物市場販売額「100億円突破プロジェクト」を平成24年9月に立ち上げ、3ヶ年以内(平成27園芸年度)での達成を目標に取り組みを開始しました。

このため、須崎農業振興センター農業改良普及課(以降、「普及課」という。)は、平成25年から3ヶ年の普及計画で園芸部会を対象とし、100億円突破プロジェクトの達成に向け、JA土佐くろしおと連携して取り組みました。

- 普及活動の内容(平成25年度~27年度)

(1)指導体制

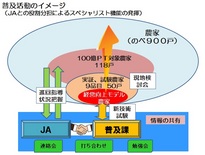

ア JAとの役割分担

JA土佐くろしおは県内の農協の中でも高い系統率を誇り、営農指導体制も充実していることから、日常の個別巡回指導はJAが担い、普及課は実証圃や試験圃を設置し、従来の栽培技術の見直しや新技術の確立といった部分を担うこととしました。

営農指導員の日々の巡回などによる現場の情報や、普及課で調査した技術情報については、チーム会や連絡会、勉強会などで情報共有や検討をしています。

このような役割分担と情報の共有により、普及課は、より対象の重点化に取り組むことが可能となり効率的な普及活動を行うことができています。

イ 所内チーム活動

所内チームで調査の予定などの打ち合わせを定期的に行い、チーム員は担当品目以外の活動も把握し、課題や活動結果等を日々共有し、協力し合いながらの活動を心がけています。

(2)課題解決に向けた取り組み

ア 産地をリードする農家の育成

経営目標達成に向け経営・栽培管理技術の改善に意欲的な農家を「経営向上モデル農家」に選定し、実践事例を部会や地域全体へ波及させるよう重点的に指導を行いました。

イ 主要3品目における収量・品質の向上対策

ミョウガ、キュウリ、シシトウの主要3品目について、環境測定機器を設置し、低収量要因の解明や日射比例制御による給液管理、炭酸ガス施用など新たな増収技術の検証のための現地実証・現地試験に取り組みました。

また、現行栽培技術(仕立て方法・品種等)の見直しによる収量の底上げを図るとともに、バンカー植物を利用した天敵利用技術の検討にも取り組みました。

ウ ハウス園芸における生産コスト低減対策の推進

節油対策として導入されたヒートポンプエアコンは、平成26年には49ha、約230戸の農家で導入されています。ヒートポンプの効率的な運転について、現地試験・調査を実施し、設定方法などのマニュアルを作成するとともに、現地検討会等やヒートポンプ利用方法の研修会を開催し、ヒートポンプ導入による経費削減効果や課題について情報提供を行いました。

- 普及活動の成果

(1)産地をリードする農家の育成及び主要3品目における収量・品質の向上対策

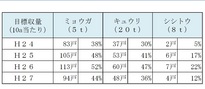

10a当たり目標収量の達成農家数は、各品目とも平成26年度までは順調に伸びてきましたが、平成27年は日照不足等の天候不順によりいずれの品目も低下しました。

ただし、「経営向上モデル農家」は、炭酸ガス施用やハウス内環境改善等重点的な指導により、著しい増収や安定した収量を確保するなど、経営向上モデル農家に対する具体的な栽培改善指導の成果が見られています。

(2)JA土佐くろしお市場販売額

平成27園芸年度での100億円の突破を見事達成し、103億円となりました。

(3)ハウス園芸における生産コスト低減対策の推進

ハウス内の温度データなどを把握・検証することにより、ヒートポンプエアコンの稼働特性を把握することができ、効果的なハイブリッド運転のための暫定マニュアルを作成することができました。平成26年度に行った実態調査では、年間の加温経費を10a当たり約30%削減(重油100円/Lの場合)できた事例が確認できました。

この取り組みがきっかけとなり、ハウス内の温湿度の測定の重要性についてモデル農家や営農指導員の理解が深まりました。

- 今後の普及活動に向けて

ハウス内環境の測定機器導入により、日射量や温湿度、収量への影響など今まで明らかでなかったことが解り始め、着実に栽培技術が向上しつつあります。今後のハウス内環境制御機器の発達とデータ解析により、更なる増収に向けた技術革新が進むと思われ、今まで以上にデータを収集し、正確に分析することが重要になってくると思われます。今後も所内や関係機関と一体となったチーム活動により、課題を共有しながら着実に取り組みをすすめ、更なる増収技術の確立と普及による農家の経営安定に取り組んでいきます。

ツイート