グリーンフォーカス 平成25年2月号

>> ホーム >> グリーンフォーカス 令和6年5月号 >> グリーンフォーカス 平成25年2月号

ナス類のIPM技術の改良と普及率向上

- 1 取組の背景

高知県安芸地域は平成10年から、訪花昆虫や天敵昆虫を活用し労力軽減と化学合成農薬の使用低減に取り組み順調にIPM技術の成果をあげてきました(平成17年訪花昆虫導入面積率83.9%、市販天敵導入面積率42.4%)。

しかし、平成17年頃から薬剤抵抗性を持ったコナジラミ類の発生が問題となり、天敵昆虫に影響のある化学合成農薬を使用せざるを得なくなりました。このため、対応策の確立が急務となりました。

- 2 活動内容

コナジラミ類が発生していてもあまり被害のない圃場があり、調査すると土着天敵が定着し、害虫を捕食している事例がありました。

そこで、平成17年度から土着天敵を活用したIPM技術の改良と普及を目標に関係機関と生産者の協働の取り組みが始まりました。

土着天敵の活用をすすめるため、野外での生息調査をもとに採取できる天敵と場所を記載した野外採取地マップ、捕獲方法・注意点をまとめた土着天敵採取マニュアルを作成することで野外採取活動を支援しました(図2)。

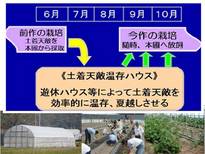

また、県内他産地と連携した産地間受給(リレー)を提案するとともに(図3)、天敵の活用に熱心な生産者グループに天敵を温存する仕組みづくりを提案しました(図4)。

こうした中、普及指導員がゴマで土着天敵の一種のタバコカスミカメを増殖できることを発見し(図1)、土着天敵の普及が一気に加速しました。

やがて、土着天敵を温存するハウス(以下「温存ハウス」という)ができ、天敵の餌となる植栽作物や管理方法について生産者とともに研究し、併せて県農業技術センターや高知大学と連携して情報の共有化を図りました。また、これらをまとめた「土着天敵温存ハウス管理運営マニュアル」を作成しました。

さらに、土着天敵活用の方法や成功事例、失敗事例などを話し合う生産者同士の情報交換会を開催するとともに、「温存ハウス」や土着天敵が定着しているハウスを活用した現地検討会を行い、温存方法や効果を周知しました。

- 3 活動の成果

- (1)土着天敵の確保方法を確立

土着天敵を効果的に確保するために、野外での生息調査や採取マニュアルを作成することで、平成18年から天敵の野外採取活動が広まりました(図2)。また、産地間の情報交換により土着天敵の産地間受給(リレー)が生産者主体に実施できるようになりました(図3)。この活動により、現在は天敵の受給だけでなく、産地を越えた生産者間の情報交換が行われるなど広域的な活動として定着してきました。

一方、振興センターで作成した温存ハウス管理マニュアルを管内全域に周知することで、平成21年には「温存ハウス」設置が17グループとなるなど急速に拡大してきました(表1、図4)。

このような管内の取り組みがきっかけとなり、「温存ハウス」が最も効率的に土着天敵を確保できる手段として県内にも広まっており、県内の生産者同士の技術的な交流や難防除害虫対策など県域の課題解決にもつながっています(表1)。

図2 土着天敵の野外採取 図3 土着天敵産地間受給 図4 土着天敵温存ハウス

表1 「温存ハウス」設置状況(安芸農業振興センター調べ)

|

年度 |

設置グループ数 | 温存ハウス面積(a) | 参加人数(人) | 栽培面積(ha)注) |

| 19 | 1 | 4 | 21 | 6 |

| 20 | 12 | 58 | 120 | 31 |

| 21 | 17 | 70 | 178 | 49 |

| 22 | 17 | 70 | 173 | 51 |

| 23 | 16 | 55 | 209 | 56 |

注)栽培面積はピーマンを含む

- (2)防除体系の確立と普及

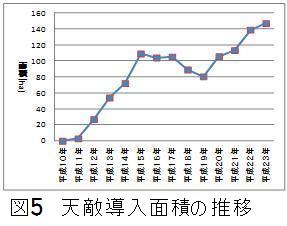

防除体系を確立したことで難防除害虫であるコナジラミ類の防除に対して、土着天敵を利用した防除に成功する生産者が増えました(図5)。

また、土着天敵を上手く活用することで、慣行栽培(市販天敵活用)に対し、防除回数が40%、薬剤費が60%程度に削減できた事例も現れ、さらに土着天敵への関心が高まりました。

平成25園芸年度には高知県園芸農業協同組合連合会(以下「高知県園芸連」という)に出荷する農家ではほぼ100%になりました。

- (3)エコシステム栽培の取り組みが100%に!

薬剤抵抗性のあるコナジラミ類の発生により、一時登録件数が減少していたエコシステム栽培が、土着天敵を用いた防除体系が確立したことで増加し、慣行栽培との区分販売を行うことで農家の所得向上につながりました。

平成25園芸年度は振興センターの働きかけによって、これまでISO14001に取り組んでいる深層水ナスのグループがエコシステム栽培に登録したことや集出荷場を始め多くの関係機関が一丸となって推進した結果、ほぼ100%(99.5%)になりました(表2)。

表2 JA土佐あき管内ナス類の登録割合の推移(高知県園芸連調べ)

| 園芸年度 | エコシステム登録戸数 | 出荷場登録者に占める割合(%) | エコシステム登録面積(ha) |

| 19(H18年9月~H19年8月) | 429 | 54.3 | 103 |

| 20(H19年9月~H20年8月) | 374 | 50.7 | 108 |

| 21(H20年9月~H21年8月) | 418 | 58.3 | 99 |

| 22(H21年9月~H22年8月) | 451 | 58.9 | 109 |

| 23(H22年9月~H23年8月) | 564 | 73.5 | 131 |

| 24(H23年9月~H24年8月) | 631 | 80.5 | 142 |

| 25(H24年9月~H25年1月)(中間) | 633 | 99.5 | 147 |

注)エコシステム栽培:天敵、防虫ネット、訪花昆虫の活用を基本とした栽培をエコシステム栽培として高知県園芸農業協同組合連合会が登録し慣行栽培と区分販売を行い、有利販売に繋げています。

- (4)リーダー育成と産地のまとまり強化

環境保全型農業にかかる補助事業導入者を対象とした市町村主催の勉強会への参加者が、年々増加しています(表3)。勉強会ではは生産者が土着天敵の定着状況や良かった点、悪かった点を発表しあうことで連帯感が高まり、多くのIPM技術のリーダーが育っています。

また、温存ハウスグループでは、自主的な反省会の開催やグループ員が「温存ハウス」から土着天敵を採取後、周辺農家に提供するなど、土着天敵の利活用を通じて産地のまとまりが強化されています。さらに、天敵導入の経営的評価をグループで実証する試験にも取り組んでいます。

表3 IPM技術勉強会

| 年度 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 |

| 勉強会参加人数 | 43 | 73 | 329 | 168 | 232 | 242 | 243 |

- 4 今後の展開

土着天敵による害虫防除技術がほぼ普及したため、今後は環境制御技術等による病害発生を軽減するIPM技術の確立に取り組みます。

さらに、省エネルギー対策や減化学窒素対策など、環境保全型農業の取り組みをさらに発展させていきます。

また、県内外の小学生、市場関係者、野菜ソムリエ、一般消費者などを対象とした出前授業や消費地での販売促進活動等によって環境保全型農業の取り組みをPRします。

ツイート