グリーンフォーカス 平成26年2月号

>> ホーム >> グリーンフォーカス 平成27年5月号 >> グリーンフォーカス 平成29年11月号 >> グリーンフォーカス 平成26年2月号

ニホンナシを加害するフタモンマダラメイガの発生生態と防除対策

- [背景]

近年、高知県の特産果樹であるニホンナシ「新高」を中心にフタモンマダラメイガの食入による樹勢の低下や主枝単位の枯死などの被害が発生し問題となっています。しかし、発生生態に不明な点が多く防除適期が把握できないことや、残効の短い薬剤や浸透性のない薬剤では防除効果が上がりにくいことから、薬剤以外の防除手段も取り入れた総合的な防除対策の確立が求められています。そこで、本種の発生生態や各種技術を組み合わせた総合的害虫管理技術について、県内の被害状況の調査や防除試験を行いましたのでご紹介します。

- [内容]

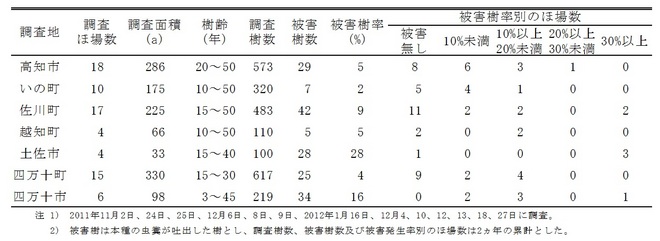

1. 県内での被害状況

本種の被害は、平坦、中山間地域を問わず県内の主な産地で認められました。

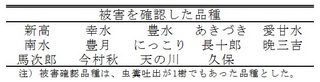

2. 被害を確認した品種

主要品種を含む14品種で被害が確認されました。

3. 樹齢の違いによる被害

樹齢の違いによる被害については、一定の傾向は認められませんでした。

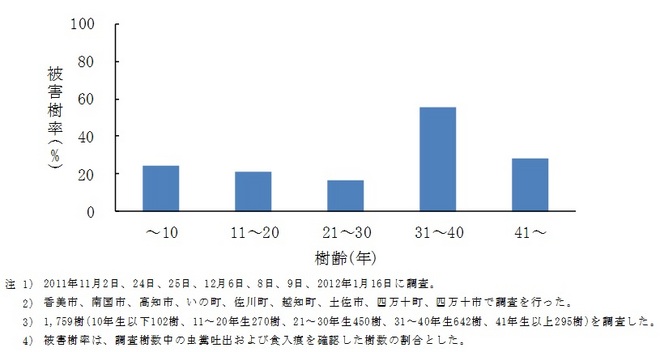

4. 樹体内での被害状況

樹体内で被害が多かった部位は、主枝・亜主枝で、次いで結果枝の基部でした。

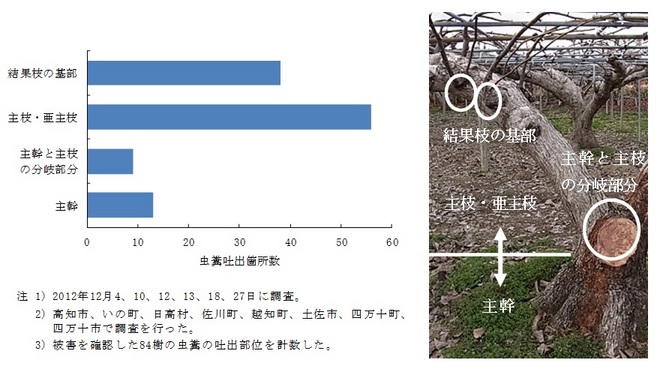

5. 被害部位の特徴

被害部位では、糸で綴られた様な虫糞の吐出や樹皮の黒変、浮き上がりがみられ、粗皮下に幼虫や白い綿状の繭がみられました(写真1)。また、結果枝の基部では、捻枝でできた傷口で被害が多くみられました(写真2)。本種の被害を放置すると、被害部位の傷口が拡大し、樹皮が浮き上がり、本種が生息しやすい条件となり、発生が繰り返されやすくなります。樹体被害が甚大な場合は、樹勢が著しく衰弱し、数年で栽培が困難になります。

6. 本種の発生消長

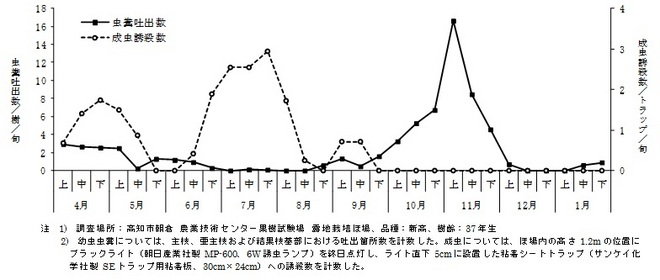

本種の発生は、幼虫の虫糞吐出数や成虫の誘殺数の推移から年3回以上と推定されました。なお、幼虫は虫糞が増加する10月上旬から12月中旬にかけて発見しやすく、成虫はブラックライトを用いることでモニタリングが可能です。

7. 防除方法について

1) 化学的防除法

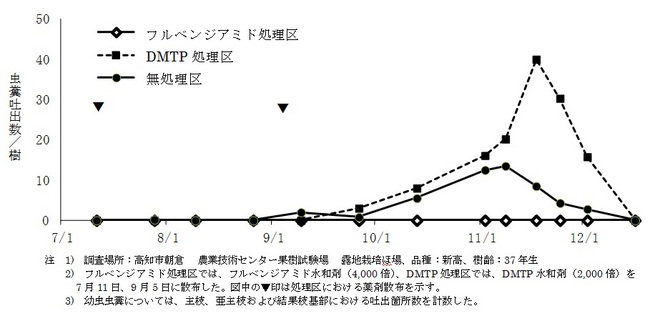

フルベンジアミド水和剤を7月中旬および9月上中旬に散布することにより、本種に対する高い防除効果が得られました。なお、本剤の散布は樹幹部および主枝を中心に散布ムラがないよう丁寧に行います。

2) 耕種的防除法

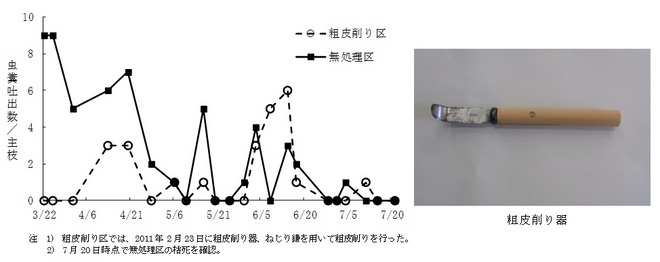

冬季に粗皮削りを行うことにより、春季の本種幼虫の発生を少なく抑えることができました。なお、粗皮削りには高圧洗浄機を用いると効率が良いですが、小面積の場合には粗皮削り器とねじり鎌の組み合わせでも可能です。また、粗皮削りは形成層に至るまで行うと樹勢の低下や本種の再寄生が懸念されるので、主幹部および主枝の被害発生カ所を中心に表皮を軽く削り落す程度とします。

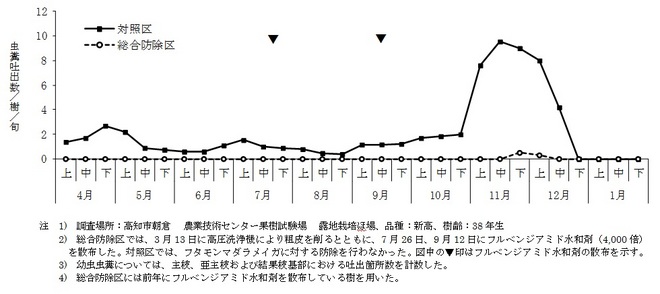

3) 総合的防除法

冬季の粗皮削り、フルベンジアミド水和剤の7月中旬および9月上中旬の2回散布を組み合わせることにより、フタモンマダラメイガ幼虫による被害を低く抑えることができました。

ツイート