かんきつ かいよう病

>> ホーム >> かんきつ かいよう病

病害虫情報 : 2012/10/16

高知県 病害虫・生理障害台帳

罹病葉;病斑は円形、淡黄色で周囲は水浸状

緑枝の症状(文旦)

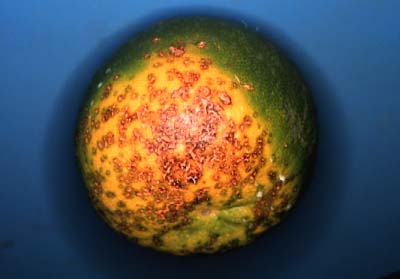

罹病果(文旦)

罹病果;多発状態

作物名

かんきつ

一般名称

かいよう病

学術名称

Xanthomonas campestris

pv.

citri

(Hasse) Dye

症状

葉、緑枝、果実に発生する。

春葉の病斑は、はじめ円形、淡黄色、水浸状の斑点で、のちに拡大して、中央部がコルク化して粗造となり、その周囲0.5mm幅が水浸状、さらにその周囲にかなり広い黄色のハローを生じる。葉裏の病斑部もコルク化し粗造となるが、淡褐色の盛り上がったかさぶたとなる。夏、秋葉では、ミカンハモグリガの食害や風ずれなどの傷口から侵入することが多いので、一般に傷口に沿った形の病斑の集合となりやすい。葉柄も侵されやすく、激しく落葉する。

果実、緑枝では、はじめ水浸状濃緑色の病斑ができ、のちにコルク化して淡褐色の盛り上がったかさぶたとなる。

発生条件

葉、枝の越冬病斑が第1次伝染源となるが、特に夏秋梢上の病斑が重要である。また、秋期の比較的低温時に感染した潜伏越冬病斑(スプリングキャンカー)などでは病原細菌のいっ出量が夏秋梢の病斑よりもさらに多く、伝染源としてより重要である。

葉へは、新葉展開期から伸長停止期まで気孔感染し、その後組織が硬化すると、風による傷口やミカンハモグリガの食害痕から感染する。従って春葉への主感染時期は5月上旬から6月中旬である。春葉への感染についで、春枝、夏秋梢へと伝染を繰り返す。果実への感染は、落花直後から9月下旬までで、主に葉からの2次伝染によって感染する。

風速6~8m以上の強風を伴う風雨、特に夏季の台風は最も重要な発病促進要因である。

カンキツの種類により、抵抗性に差異があり、文旦は弱く、温州みかんは中程度、ぽんかん、はっさく、日向夏は抵抗性、ユズは最も抵抗性である。

対策

(1)防風対策のため、防風垣、防風ネットなどを設置する。

(2)発病枝はできるだけ剪定、除去する。特に、夏秋梢の発病枝は除去する。

(3)春先の感染を防ぐため、発芽前に薬剤散布を行う。

(4)強風を伴う風雨や台風の襲来が予想される場合は、事前に薬剤散布を行う。

(5)感受性品種栽培園あるいは既発園での薬剤防除は、発芽前防除に加え、5月下旬(花弁落下直後)に1回、6月下旬(梅雨期)に1回、8月中旬~9月下旬(秋霖期)に1~2回行う。なお、多発園では、開花前防除(5月上旬)など適宜防除回数を増やす。

(6)ミカンハモグリガの防除を行う。

(7)強剪定による夏秋梢の多発生を避ける。

ツイート