グリーンフォーカス 令和6年4月

>> ホーム >> グリーンフォーカス 令和6年4月

「タマネギの産地化へ向けて」

地域の現状

高知県中央東農業振興センター農業改良普及課の管内は、物部川流域に位置する南国市、香南市、香美市の3市からなり、販売農家戸数は2,623戸で県内の22%、経営耕地面積は3,441haで同24%を占めています(2020年農林業センサス)。水稲、施設及び露地野菜、果樹、花き等、多様な農業生産が行われている県下有数の農業地帯です。現在、南国市では国営緊急農地再編整備事業で522haの農地整備が進んでおり、水稲との輪作による加工業務用露地野菜の産地化を目指しています。

取り組みの背景

高収益作物の有望品目を検討する中で、加工業務需要が高く、国産品の端境期(5~8月)に出荷が可能なタマネギを候補に位置づけました。

そこで、R4年度より、農業振興センター、南国市、生産者、企業とでタマネギの産地化へ向けた体制を整備し、基盤整備が進むほ場にて、機械化作業による生産実証を行うことで、水稲に替わる有望品目候補としての可能性を評価しました。

活動内容

(1)タマネギの生産実証

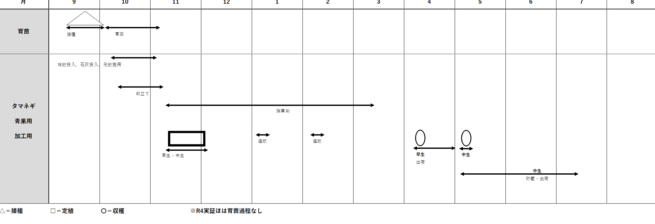

実証は4農家(42a)で実施し、11月末~12月初旬に定植しました。品種には早生の‘七宝早生’、中生の‘ターザン’を使用し、前者は青果用、後者を加工用としました(表1)。

実証農家は、タマネギ栽培の経験がなかったことから、関係機関と共に現地巡回、先進地視察、勉強会等を実施(18回)し、農業振興センターは生産状況を定期的に写真等により記録し、関係者との情報共有を図りました。

(2)作業の機械化実証

複数の農機メーカーの機械を用いて、定植、収穫(根切り、掘り取り、拾い上げ)、調製の機械作業を実証し、作業人数や速度、精度等を比較、評価しました。また、併行して農家、関係機関で農機メーカーの協力の下、勉強会を実施し、事業活用による機械導入についても協議しました。

具体的な成果

(1)タマネギの生産実証

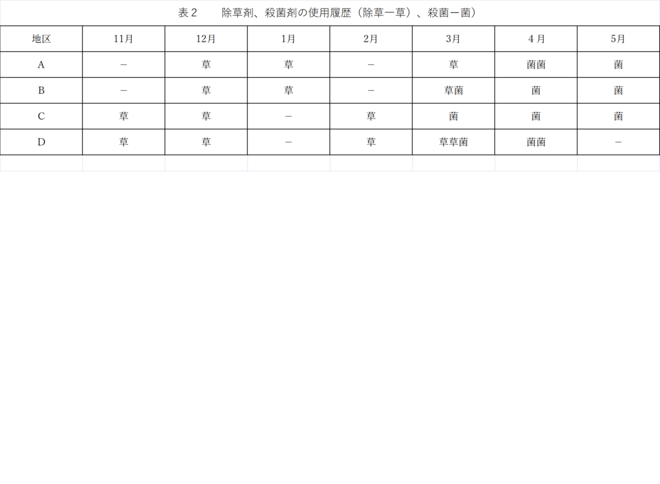

収量は、全戸平均で5.2t/10aとなり、目標の4t/10aを達成できました。移植や収穫作業は降雨の影響を受け、特に、収穫は梅雨時期と重なったため、腐敗球の発生など減収の要因となりました。一方で、露地栽培で課題となる雑

草対策(薬剤防除)等は適期に実施できたことから、被害は見られませんでした(写真、表2)。

また、収穫後は熱風乾燥機による乾燥作業を実証しましたが、ランニングコストが高く実用的ではないことが明らかになりました。収穫後は屋外での自然乾燥が望ましいと考えられ、生産者からも、より正確な気象情報の収集が必要との声が聞かれました。

写真 作業工程(1)→(9)

(1)移植苗(447穴トレイ)

(2)全自動移植機

(3)移植直後

(4)根切り機

(5)堀り取り機

(6)拾い上げ(ハーベスター)

(7)調製(タッピングセレクター)

(8)製品

(9)出荷

当実証の経営評価では、肥料代や出荷にかかるコストの削減が必要なことが分かりました。特に、当実証では県外実需への輸送コストが高かったことから、今後の物流2024年問題を考慮した輸送方法を検討していくことになりました。

また、各作業に係る人手の確保も重要であり、中でも人手を要する移植や収穫、調製作業での雇用確保について検討していくことになりました(写真(2)(6)(7))。

(2)作業の機械化実証

実証により、収穫作業体系の構築と必要な機種、台数等を把握することができました。また、収穫機や調製機は大型であることから、運搬に係る農道の拡幅など、今後の基盤整備計画への反映が必要であることが分かりました。

(3)生産法人の設立

実証を経て、タマネギの生産拡大を図るため、R5年11月に企業と生産者による生産法人「双日土佐農人(株)」が設立されました。R5作(11月定植)は、法人を中心に4haで栽培を行っています。

生産実証に関する協議

先進地視察(愛媛)

栽培ほ場巡回

農機メーカーでの勉強会

これからの課題

タマネギの収量・品質の向上や低コスト化による更なる生産拡大に向け、引き続き各種作業機械の実証に加え、馬糞堆肥等を活用した栽培実証、高知県が推進する営農支援サービス‘SAWACHI’の気象情報の活用による生産性向上といった課題に取り組んでいきます。

また、経営安定のためには、タマネギの後作物の探索が必要であり、キャベツやレタス等を組み合わせた複合品目での栽培実証と経営評価にも取り組んでいきます。

農業振興センターは、引き続き関係機関と協力してスマート農業を活用した露地野菜産地の育成を目指します。

ツイート