【高知普及所】 高知県の特産果樹 「新高」の話

>> ホーム >> 【高知普及所】 高知県の特産果樹 「新高」の話

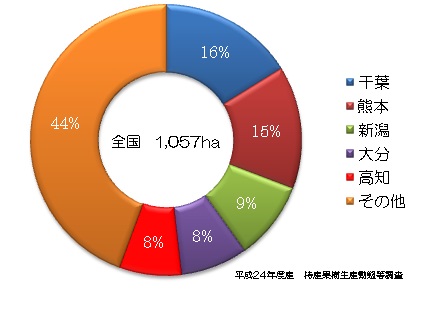

初夏から秋、あるいは貯蔵して冬まで出荷される梨には多くの品種があり、現在の登録品種と登録失効の品種を合わせると100種を超えます。品種は30~50年程度で移り変わり、日本で最も栽培面積が大きい「幸水」は1959年、2番目の「豊水」は1972年に登録された品種で、これらは今年登録された「凜夏(りんか)」や2001年に登録された「あきづき」に変わっていく動きがあります。そのような中、「新高」は1927年に公表された古い品種ですが、栽培がし易く、果実品質が良いことから、今でも3番目の地位を維持しています。高知県での「新高」の栽培面積は全国で第5位のシェア(図参照)で、高知普及所管内の「新高」は、高知市針木地区や旧春野町を中心に、29ha(県下38%)の栽培面積で県下最大の産地です。

「新高」の名前の由来は、両親の「天の川」、「今村秋」がそれぞれ新潟県、高知県の原産であることから、両親の原産地の地名から一字ずつ取って「新高」とされました。しかし、最新の研究成果で、両親は「天の川」と神奈川県原産の「長十郎」であることがわかっています。

高知県での「新高」の栽培は、果重が500~600g程度のものを、着果数を制限して800~1,000g迄大きくしています(写真)。このことで、「新高」特有のシャリシャリ感の後に、口の中で果肉が溶ける食感が加わります。また、梨は棚持ちなどを考えてやや若採りをしますが、個人販売が多いことから生産者のこだわりが強く、品質を高めるため適熟まで収穫を待ち樹上に置きます。

このような栽培はリスクとの戦いです。果実を大きくすることは、台風銀座とも呼ばれている高知県では、その襲来の時期によっては落果してしまうため、収穫皆無になる恐れがあります。また、適熟まで樹上に置いておくことは、果実へのみつ症の発生が重症化し、商品価値を下げてしまう恐れがあります。

今後、産地での「新高」の栽培の特徴や課題などを何回かに分けて詳しく紹介していきます。

ツイート