グリーンフォーカス 令和7年4月号

>> ホーム >> グリーンフォーカス 令和7年4月号

二番茶を利用した釜炒り日干茶の製造法の確立

- はじめに

近年、荒茶の市場価格が低下し、二番茶や秋冬番茶の摘採しない茶園が増加し、その結果、生産者の収益が減少しています。

このため、これらの茶葉の有効活用が求められています。

本県の一部地域では、自家用茶として二番茶を使った釜炒り日干茶がわずかに製造されていますが、全国的にも希少な茶と

なっています。しかし機械製茶法はまだ確立されていません。

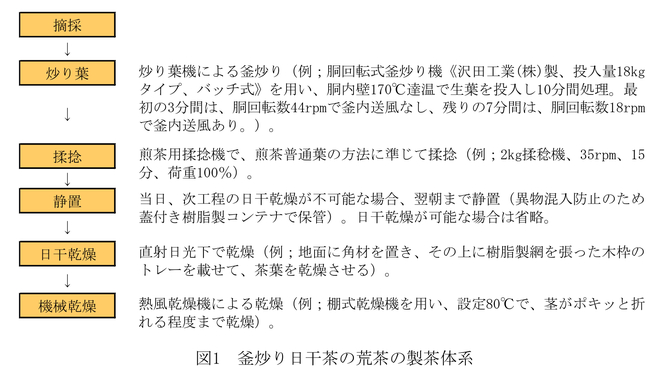

そのため、機械製茶において課題となる日干条件、仕上げ加工での篩分けおよび切断、火入れ工程について検討し、

釜炒り日干茶の製造方法を確立しました。

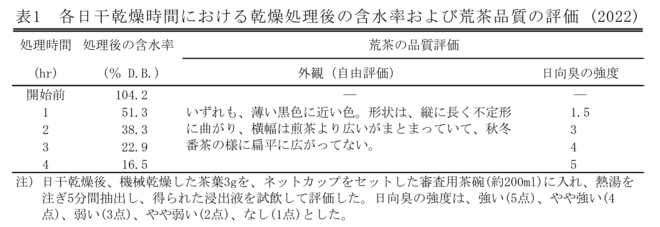

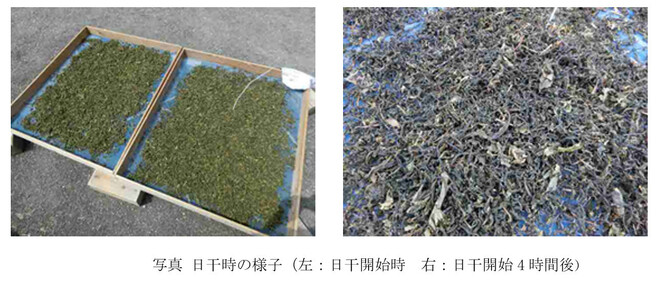

- 日干条件の検討について

日干釜炒り茶の特徴は、日向臭(乾いた草や葉のような香り)です。これは茶葉を釜炒り、揉捻後、日干乾燥させた際に発生する香りです。

そこで日干乾燥時間を1~4時間で検討した結果、4時間が最も日向臭が強いことが明らかとなりました(表1)。

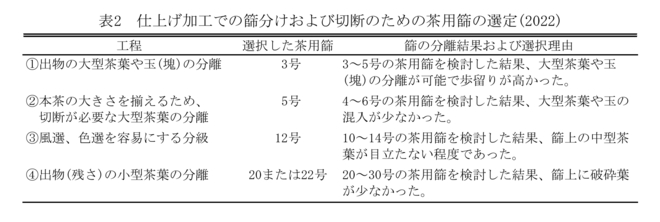

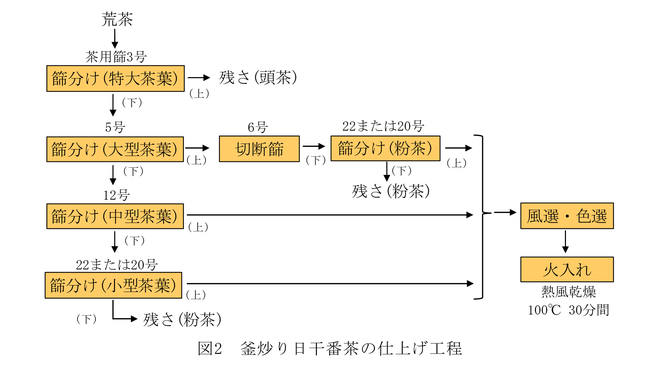

- 仕上げ加工での篩分けおよび切断について

荒茶は大型や小型の茶葉を含むため篩分けや切断が必要となります。そこで、各工程で使用する篩を検討した結果、

下記の表2の篩で分離や切断が可能なことが明らかとなりました。

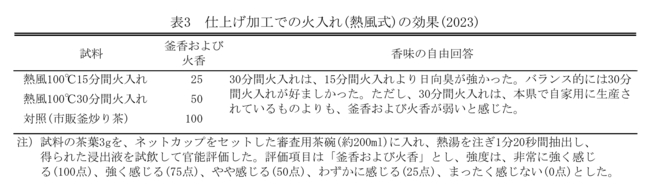

- 荒茶の火入れについて

荒茶仕上げ工程における火入れは、100℃での熱風乾燥において、30分間が日向臭と釜香および火香の強度のバランスが

良いことが明らかとなりました(表3)。

- 製茶および仕上げ加工工程の体系化について

下記の図1および図2の工程で製茶された荒茶は、釜炒り茶や煎茶には見られない日向臭がありました。

荒茶の外観は黄緑みがかった灰黒色で、水色はやや強い赤みがかった黄色であり、市販の釜炒り茶と比較してやや赤みが

強くなりました。

- 最後に

この研究により、「やぶきた」の二番茶を利用した釜炒り日干茶の製造技術が確立され、荒茶価格の低迷と生産量の減少が続いている本県において、「やぶきた」の二番茶の有効活用の推進に寄与できます。

ツイート