グリーンフォーカス 令和7年11月号

>> ホーム >> 平成27年度普及活動情勢報告 >> グリーンフォーカス 令和7年11月号

促成キュウリ生産者を対象とした栽培管理における環境データの活用支援

- 地域の現状

JA土佐くろしお園芸部きゅうり部会では、生産性の向上を目的として環境データを活用した栽培管理に取り組んできました。現在、部会内での環境測定装置の導入率は約3割であり、環境データを活用した栽培管理技術の指導の結果、10a当たりの平均収量は約21tまで向上しています。

一方で、環境測定装置を導入していない生産者や、装置を導入していても環境データを十分に活用できていない生産者がおり、環境データの測定や活用の促進が課題となっています。

そこで、中土佐地区の促成キュウリ生産者のうち、新規就農者や品目転換により栽培経験が浅い生産者を対象に、JA営農指導員と連携して行った栽培管理における環境データ活用支援の取組を紹介します。

- 活動内容と結果

1 環境データの測定促進とフィードバック

環境測定装置を導入していない生産者に対し、低コストで温湿度の測定が可能な簡易型環境測定装置の設置を呼びかけた結果、中土佐地区の促成キュウリ11戸すべてで設置が進み、環境データの確認が可能となりました。

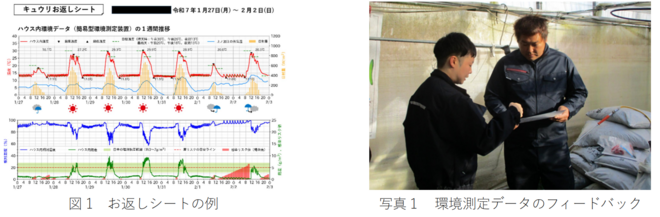

また、環境データを収集して見える化した「お返しシート」を定期的に作成し、JA営農指導員とともに各生産者への巡回指導を実施して、栽培管理状況の確認及び改善に向けたフィードバックを行いました。

(1)改善事例その1

他の品目からキュウリへ転換し、前作で春先に芯止まりが多発した生産者について、年内の環境データを確認したところ、日中の温度が比較的低く推移していたことが明らかになりました。そこで、JA営農指導員と連携し、キュウリは転換前の作物よりも高い温度が適していることを説明するとともに、温度管理の見直しを指導しました。その結果、厳寒期における日中の温度管理が改善され、春先の芯止まりの軽減につながりました。生産者からは、「お返しシートが温度管理を見直す際の参考になった」「キュウリは想像以上に温度を必要とする作物であると理解できた」との声が聞かれました。

(2)改善事例その2

一般的な温度計を参考に温度管理を行っている生産者から、「体感よりも温度計の表示が高いように感じる」との相談がありました。そこで、簡易型環境測定装置を設置して温度を比較したところ、使用していた温度計が実際よりも高い値を示していることが明らかになりました。原因として、防水仕様でない温度計を使用していたため、センサが故障していた可能性が高いことが分かりました。この結果を踏まえ、簡易型環境測定装置のデータをもとに日中の温度管理の見直しを指導したところ、生産者の理想とする温度管理に近づけることができました。生産者からは、「温度データをグラフで確認できるようになり安心できた」「防水仕様の簡易型環境測定装置が気に入ったので購入したい」との声が聞かれました。

(3)改善事例その3

ハウス内の温度ムラを確認したいという生産者には、ハウス中央とサイド際の2か所に簡易型環境測定装置を設置し、両方の温度推移を比較しました。その結果、午前中に急激な温度変化が見られ、特にサイド際で変化が大きいことが明らかとなりました。生産者への聞き取りでは、光合成適温を意識して早朝加温を行っているものの、収穫作業時にダクトが作業の妨げとなるため加温を停止していることが分かりました。また、ダクトの配置もサイド際まで十分に行き届いていませんでした。そこで、急激な温度変化による結露発生や病害リスクについて説明するとともに、早朝加温や内張カーテンの操作タイミング、ダクト配置の見直しを指導しました。その結果、ハウス中央・サイド際ともに温度変化が緩やかになり、温度ムラの改善も確認されました。生産者からは「次作では環境測定装置を導入し、SAWACHIに接続して確認したい」「ダクトの配置についても再検討したい」との声が聞かれました。

2 環境データの共有と活用方法の紹介

管内のキュウリ生産者を対象に8月に開催されたキュウリ勉強会では、JA営農指導員による基本管理技術の説明に加え、農業改良普及課からは環境要因による光合成の違いをテーマとして、管内ほ場の環境データを基にした天候ごとのハウス内環境や光合成速度の違いについて説明し、より効果的な環境データの活用方法を提案しました。

12月及び3月に開催された品種ごとの現地検討会では、現地ほ場の環境データを見える化して参加者と共有するとともに、温度管理や炭酸ガス施用管理を変えた場合の光合成速度の違いについても説明しました。生産者からは「光合成速度のシミュレーションが栽培管理の参考になった」との声が聞かれました。

3 今作の振り返りと次作に向けた改善指導

温湿度などの環境データと病害リスクデータ、SAWACHI上の収量データを基に「ふりかえりシート」を作成し、JA営農指導員とともに令和7園芸年度の振り返り及び令和8園芸年度に向けた改善指導を行いました。

対象とした各生産者を巡回し、光合成促進を意識した環境管理、病害リスクを抑えるための換気方法や加温機の設定について改めて説明し、早めに環境測定装置を設置するように呼びかけました。また、前作では通路に水が溜まることで管理に苦慮し、作業効率も低下しているほ場が多く見られたため、排水性の改善とあわせて日射量や生育状況に応じた適切なかん水管理を行うよう指導しました。

生産者からは「前作よりも高収量を目指したい」「光合成の見える化ができるなら参考にしたい」「定期的に巡回に来てほしい」といった声が聞かれました。

- 今後の活動

今後は、環境データに基づく栽培管理技術の普及に加え、農業データ連携基盤IoP(Internet of Plants)クラウドを活用した光合成の見える化や使える化など有益な情報提供を検討し、生産者の栽培管理技術のさらなる向上につなげるための支援を進めていきます。

ツイート