グリーンフォーカス 令和7年7月号

>> ホーム >> 【れいほく八菜&嶺北便り】シシトウ新規栽培者講習会を開催します! >> 【れいほく八菜&嶺北便り】甘長とうがらし、着々と定植完了! >> グリーンフォーカス 令和7年7月号

データ活用で課題を克服!~ブランド米「土佐天空の郷」産地維持への取組~

- 地域の現状

(1)対象の概要

当管内の本山町は四国の中央に位置し、標高250m~850mの棚田で水稲栽培が行われています。平成19年の米価の低迷により、生産者が水稲栽培の継続が難しい状況となっていたことをきっかけに、平成20年2月に町内の生産者、農業公社(事務局)、商工会、町で「本山町特産品ブランド化推進協議会」(以下、ブランド協)を設立し、米の高付加価値化による農業所得の向上に取り組んでいます。平成21年産米からブランド米「土佐天空の郷」として販売を開始し、平成22年産米は「お米日本一コンテストinしずおか」で初めて日本一の評価を受け、さらに平成28年産米で二度目の日本一となりました。

(2)取組みの背景と課題

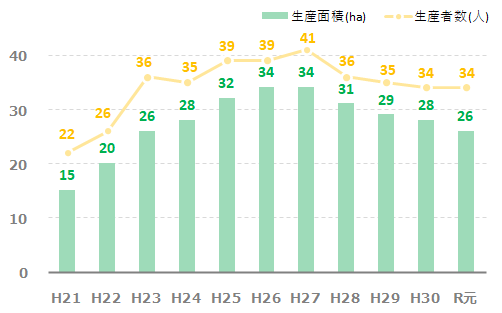

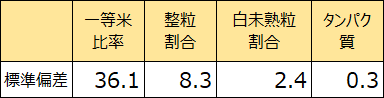

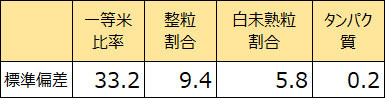

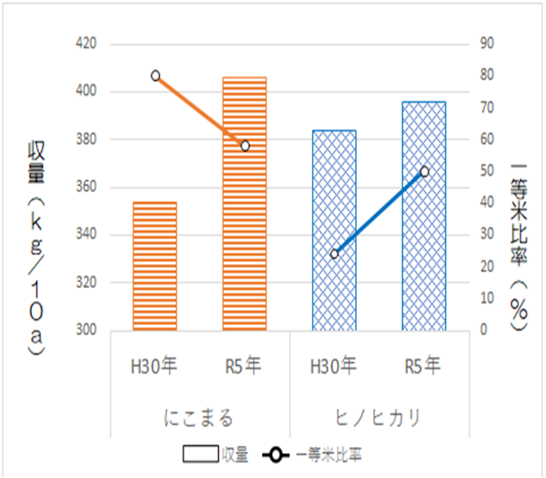

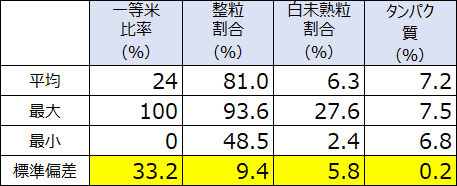

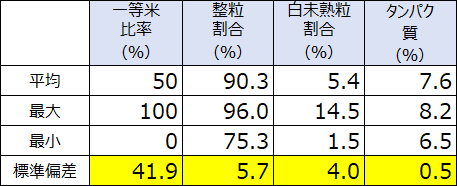

「土佐天空の郷」は地域の水稲生産者と農業公社が生産しており、平成21年から順調に生産面積を拡大してきました。しかし、生産者の高齢化や農業公社が請け負うことができる面積が限界を迎えたことにより、平成26年をピークに減少傾向となっていました(図1)。また、慣行栽培から「土佐天空の郷」の栽培へ移行する生産者が増加したことにより、生産者間の技術格差が大きく、さらに、標高が異なる棚田で栽培されているため、玄米品質のばらつきが問題視されるようになりました(図2、3)。

そこで、ブランド米「土佐天空の郷」の産地を維持・発展させるため、「生産面積確保」の解決策として「スマート機器の導入推進による労力軽減」に、「玄米品質の平準化」の解決策として「データを活用した栽培管理指導」にそれぞれ取り組むこととしました。

図1「土佐天空の郷」の生産面積と農家数の推移

図2 平成30年産‘にこまる’の品質の標準偏差

図3 平成30年産‘ヒノヒカリ’の品質の標準偏差

- 活動内容

(1)推進体制の整備

円滑な課題解決に向け、農業公社、NTTドコモ、JA、普及所で推進チームを構成しました。公社は協議会の運営管理や米検査業務等、NTTドコモは水田センサーと連動した「アグリノート」のアプリ提供、JAは土壌分析、普及所は栽培管理指導やデータ分析等を行い、年に数回開催される協議会の総会などで取組の進捗状況等を情報提供しました。

(2)スマート機器の導入推進による労力軽減

ア 水田センサー

中山間地の水田は集約されていないことが多いため、水位の確認に水田を見回るだけでも時間がかかり、他の作業がある中で大きな負担になっていました。そこで、水田の見回り時間の軽減を目的に、パソコンやスマートフォン等から遠隔で水位を確認できる水田センサーの導入に向けて検討を開始しました。農業公社と普及所が連携し、地域の生産者に対して水田センサーや気象計付きセンサーの設置を働きかけました。

イ ドローン

これまで病害虫防除にかかる農薬散布は動力噴霧器の使用が主でしたが、ホースを引っ張りながらの散布は身体的な負担が大きいものでした。そこで、令和2年度に農業公社が、農薬散布の省力化を目的としたドローン防除の実演会を実施しました。実演後の調査の結果、ドローン防除でも薬液は株元まで十分に達しており、通常防除と比較して病害虫の発生程度に差異は見られなかったため、令和2年度以降は毎年実施する生産者との個人面談の中で、ドローンを活用した病害虫防除を推進していきました。

(3)データを活用した栽培管理指導

ア 水田センサーのデータを活用した収穫適期予測

収穫作業は生産者の経験と勘で行われており、人により収穫適期の判断が異なっていました。そこで、普及所は平成30年度に‘にこまる’、令和元年度に‘ヒノヒカリ’について、刈取時期を変えて、玄米の大きさと整粒割合を調査し、収穫適期を判定しました。また、水田センサーから得られる気温データを用いて、出穂後から収穫日までの積算温度(日平均気温)を明らかにしました。さらに、その結果を用いて標高別の収穫適期を算出し、「出穂後の積算温度(日平均気温)から見た標高別収穫適期資料」を作成しました。令和2年度以降は、毎年9月上旬に開催されるブランド協総会において生産者へ周知しています。

※令和5年度からはアメダスデータのみを活用した収穫適期予測に移行しています。(水田センサーからの各標高別データと本山町のアメダスデータを基に推計した標高別データを比較し、大きな差がなかったことから)

イ 穂肥検討会

令和5年度は7月19、20日に、「土佐天空の郷」の生産者全戸のほ場で穂肥検討会を実施しました。適期適量の穂肥は籾の充実や食味向上に寄与するため、農業公社と普及所が役割分担して葉色、幼穂長を調査し、施肥時期と施肥量を検討し生産者へ提案しました。さらに巡回時には当該ほ場の生産者だけでなく、地区内の他の生産者も参集し、参加者全員で栽培状況を確認しました。

ウ 定点調査

異なる標高で品質を平準化するためには、一律した指導が難しく、年ごとに異なる生育状況を標高別に把握する必要がありました。そこで、本山町内の5地区(230m~570m)を代表地点とし、分げつ前期から黄熟期まで二週間に一回、(1)草丈、(2)茎数、(3)葉色について定点調査を行いました。調査後は、農業公社のFacebookを通して、標高別の生育状況を生産者や販売先の米穀店へ周知しました。また、定点調査の結果をもとに、今後の水管理や病害虫防除について生産者へ指導しました。

エ 個別指導及び集団指導

令和5年度は4月から12月の期間に7回のべ40戸に対して個別巡回指導を行いました。育苗期では、生育不良苗に対して適切な水管理の実施や早めの本田への移植を、本田期では確認された雑草・病害虫に対して早期に対策をとるように指導しました。

また、集団指導では年2回のブランド協総会でのべ50戸に対して、病害虫の発生条件とその対策を周知し、病害虫が発生しやすい環境や植物体を作らないように指導しました。

1月末には2日間にわたって生産者全戸を対象に、農業公社3名、普及所1名で個人面談を実施しました。普及所は土壌分析の結果や今作の収量及び品質の結果を参考に、振り返りを行いながら、次作に向けた病害虫対策や施肥、水管理等の改善策を提案し、協議しました。

オ 標高別適品種の推進

「土佐天空の郷」は‘ヒノヒカリ’と‘にこまる’の2品種を採用していますが、近年の温暖化の影響で、‘ヒノヒカリ’において白未熟粒の増加による一等米比率の低下がみられていました。そこで令和2年度に水田センサーのデータを活用し、標高別に登熟前中期の温度を調査しました。その結果、白未熟粒が多発する条件である日平均気温26℃以上となる地点は、町内では標高約330m以下にあるほ場であることが分かりました。この結果を基に、生産者との個人面談で、低標高では高温耐性が高い‘にこまる’を、高標高では‘ヒノヒカリ’を栽培するよう推進しました。

写真1 ブランド協総会

写真2 穂肥検討会

写真3 生産者個別面談

- 活動の成果

(1)スマート機器の導入推進による労力軽減

ア 水田センサー

平成29年度の地域IoT実装推進事業を活用して、設置への呼びかけを行った結果、町内の棚田100箇所に水田センサー(うち気象計つき水田センサー10台)を設置することが決まりました。パソコンやスマートフォン等から水位の確認が可能となったことで、水の見回り時間が19%削減されました。また、生産者からは「何度も見に行くことがなくなってだいぶ楽になった。」という声が聞かれました。

イ ドローン

令和2年度の農業公社での実演を経て、農業公社は令和3年度に、町内の集落営農組織では令和5年度にドローンが導入され、合計2台のドローンが本山町に導入されました。ドローンによる防除面積は、令和3年度の延べ14haから令和5年度は延べ30haと増加し、地域全体でドローン防除の普及が進んでいます。まとまった農地10haを防除するのに、動力噴霧器では2.5日かかるのに対し、ドローンでは1日で終了することができ、防除時間は約3分の1に短縮されました。

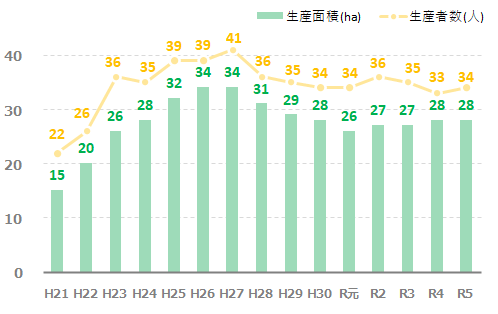

上記のスマート機器の導入により、生産者の作業労力は軽減され、減少傾向だった「土佐天空の郷」の生産面積は令和6年時点で約28haで維持されています。

図4 「土佐天空の郷」の生産面積と農家数の推移(取組後)

(2)データを活用した栽培管理指導

検討会では生産者同士で穂肥の量や雑草及び病害虫防除で気になる点をアドバイスし合う様子が見られるようになりました。また、生産者から「農業公社のFacebookに掲載された情報を参考に、病害虫の初期防除を実施した。」、「水管理を変更した。」という声が聞かれ、収量及び品質向上への意識が高まりました。育苗期での生育不良苗は早めのマルチ除去及び本田への移植指導により回復し、本田期でも適切な水管理や雑草・病害虫の早期防除を行うなど、栽培管理面で改善がされてきた結果、品質及び収量が向上しました(図4)。さらに、平成30年産米にみられた大きなばらつきは、令和5年産では抑えることができました(図5、図6)。

図5 「土佐天空の郷」両品種の収量及び一等米比率の推移

図6 平成30年産‘ヒノヒカリ’の品質

図7 令和5年産‘ヒノヒカリ’の品質

- 今後の展開

労力軽減に向けては、従来より安価な水田センサーの導入を検討しています。実証試験を行い、効果を確認しながら、ブランド協総会で生産者へ機器の紹介を行っていきます。

栽培技術の向上、品質の平準化に向けては、標高に適した品種の作付を推進しながら、引き続き個別巡回や総会等を通じて、病害虫及び雑草防除や穂肥・収穫等の適期作業等について指導をしていきます。特にタンパク質含有率については、ばらつきは抑えられたものの、ほとんどの生産者でタンパク質含有率が目標値より高いため、適切な穂肥や水管理、栽植密度の変更等を重点的に指導していきます。さらに、近年、品質低下の要因となっている稲こうじ病の発生が増えているため、農業・食品産業技術総合研究機構の協力を得て、銅剤による稲こうじ病対策の実証ほを設置し、実証しています。今後は、土壌菌量や稲穂に付着した稲こうじ病の粒数の調査結果を生産者へ示しながら、稲こうじ病の対策に努めていきます。

以上の取組により、今後も普及所は農業公社を始めとした関係機関と協力しながら、産地としてブランド米「土佐天空の郷」を守るために、生産面積及び高品質の維持を目指した支援をしていきます。

ツイート