グリーンフォーカス令和6年11月

「おおきみ」の生産拡大に向けて

1. 地域の現状

幡多管内のイチゴは、キュウリ、ニラに次いで3番目に施設野菜の中で生産者が多い品目です。生産者は39戸、栽培面積は4.72ha(令和6園芸年度時点)となっており、県内でも有数の産地です。品種は、「さがほのか」、「さちのか」を中心に「おおきみ」、「恋みのり」、「かおり野」が栽培されています。

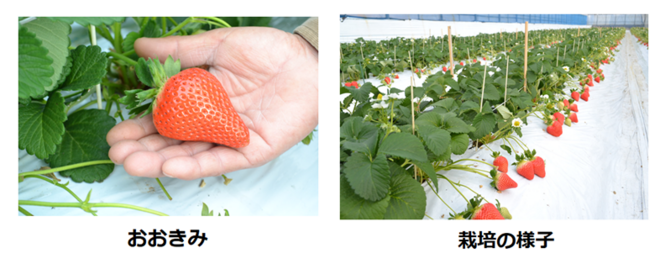

その中で、「おおきみ」は、農研機構九州沖縄農業研究センターで育種された品種です。平成19年頃から県内で大発生した炭そ病や高齢化による生産者の減少といった問題を解決するため、「おおきみ」の品種特性(大玉で日持ち性と食味に優れ、萎黄病、炭そ病、うどんこ病の抵抗性を有する)に注目し、平成22園芸年度に試験栽培に取り組みました。

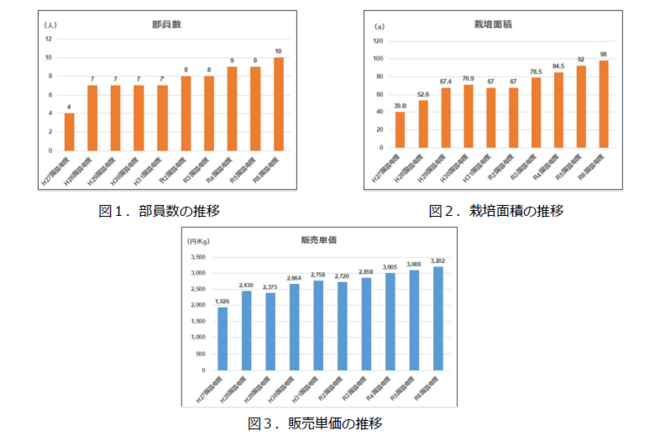

しかしながら、栽培当初は知名度がなく、単価は「さちのか」より100円 / Kg以上安く、収量も「さちのか」の半分程度だったため、「おおきみ」を栽培する生産者はほとんどおらず、平成23園芸年度からは生産者2戸で栽培を開始しました。

「おおきみ」は、他の品種と比べて「果実が大きい、糖度か高い、香りがよい」ことから、その優位性を活かし、消費者のターゲットを絞ることで「高級イチゴ」として販路開拓に取り組んできました。平成27園芸年度に「幡多地区おおきみ部会」が発足し、それ以降、部員数は徐々に増加しており、令和6園芸年度は部員数10戸、栽培面積は約1haで栽培されています。部会では、出荷用のパックの見直しや高級志向に合わせた専用の化粧箱を作成し、海外へ輸出することで、販売先の評価を得ており、令和6園芸年度は、3,202円 / Kgと高単価で取引されています。

令和5園芸年度は、データ駆動型農業推進緊急対策事業で生産者8戸が環境測定装置を導入し、ハウス内の温湿度を「見える化」して、環境データを活用した「おおきみ」の生産量増加に向けて取り組んでいます。

2.活動内容

(1)施設内環境データを活用した栽培技術の向上

SAWACHIに集まるハウス内環境データ、気象データなどを組み合わせ、生産者に個別巡回や現地検討会で栽培指導を行っています。

特に、厳寒期における生産者ごとのハウス内環境の違いによる、生育や着色度合いの変化について検討し、適切な温度管理に取り組んでいます。

(2)輸出の拡大・ブランド化の推進

諸外国の農薬残留基準値に対応できる農薬一覧や天敵の活用方法について情報提供を行い、輸出先等の検討を行っています。

また、おおきみ部会、市場、仲卸業者の3者で商談会を行い、取引先との顔が見える関係づくりに努めています。

3.活動の成果

(1)SAWACHIデータ共有グループを結成し、各生産者が高収量農家のハウス内環境を参考にした温度管理を始めました。

また、温湿度データを基に灰色かび病対策のための予防散布を実施するなど、データ駆動型農業が実践されています。こうして得られたデータを基に栽培指針を作成し、部会員全員で共有しています。

(2)商談会で得られた、国内外の顧客ニーズや輸出先の情勢などの情報を活かして、高品質を維持するために出荷用資材を改良しました。また、海外の消費者に「おおきみ」の生産状況について知ってもらうために、リーフレットの見直しやPR動画を制作しYouTubeで情報発信しています。

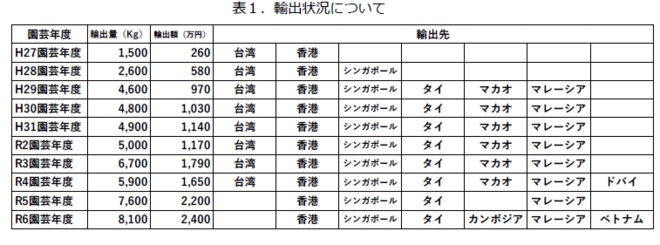

このような取組を続けた結果、「高級イチゴ」として国内外の認知度が高まり、「おおきみ」の輸出量、輸出金額、輸出先ともに増加しています。

4.今後の展開(これからの課題、将来に向けて)

これまでの活動によって、「おおきみ」の認知度が高まり、引き合いが強くなることで販売価格が安定していますが、市場の求める出荷量を供給できていないことが問題となっています。

今度は、環境データを活用した単収の増加や新たな生産者の確保に取り組み、「おおきみ」の生産量を拡大していくことで、高知県を代表する品種に育てていきます。

ツイート