天敵紹介(アブラムシ類の寄生蜂)

>> ホーム >> 天敵紹介(アブラムシ類の寄生蜂)

アブラムシ類の寄生蜂

アブラムシの寄生蜂には一次寄生蜂と二次寄生蜂のふたつのタイプがあります。

一次寄生蜂はアブラムシに寄生し、アブラムシの密度を抑える働きがあるので、野菜や花を栽培している生産者にとっては益虫(天敵)になります。一方、二次寄生蜂はアブラムシに直接寄生するのではなく、アブラムシの体内で成長している一次寄生蜂の幼虫や蛹に寄生します。そうすると羽化する一次寄生蜂の成虫が少なくなってしまい、その結果、アブラムシは増えることになるため二次寄生蜂は害虫ということができます。

- 一次寄生蜂

コマユバチ科およびツヤコバチ科に属するものがあり、それぞれアブラバチ、アブラコバチと呼ばれています。いずれの寄生蜂もアブラムシの体内に産卵し、孵化した幼虫はアブラムシの内蔵などを食べて成長します。終齢幼虫になるとアブラムシの外皮を利用して蛹(マミー)になり、アブラムシを死亡させます。

~アブラバチ~

Aphidius gifuensis Ashmead (ギフアブラバチ)

体長2~3mm。モモアカアブラムシやジャガイモヒゲナガアブラムシなどに寄生します。冬は幼虫(前幼)で越冬しますが、暖かい地域では冬期でも活動しています。また、高知県で最も多く見られる寄生蜂です。

~アブラコバチ~

Aphelinus asychis Walker (チャバラアブラコバチ)

体長約1mm。ワタアブラムシ、モモアカアブラムシ、ジャガイモヒゲナガアブラムシ、チューリップヒゲナガアブラムシなどに寄生します。全国的に分布していますが、高知県での発生は少ないようです。

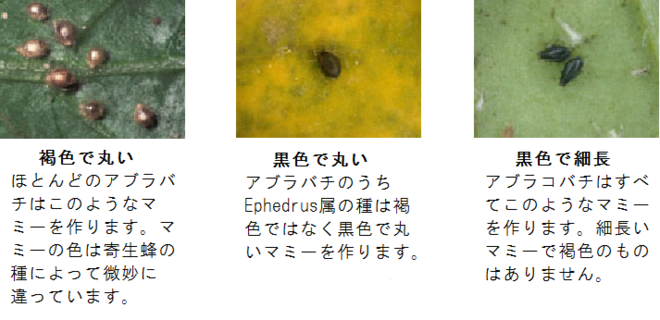

*マミーの種類

マミーにはいくつかのタイプがあり、一般的にアブラバチは丸く、アブラコバチは細長いマミーを作ります。マミーの形状だけで寄生蜂を同定することはできませんが、下記のように大まかに分けることはできます。

- 二次寄生蜂

ヒメタマバチ科、トビコバチ科、コガネコバチ科、オオモンクロバチ科に属する種があり、これらのグループの寄生蜂はアブラバチ、アブラコバチともに寄生します。また、ごくまれに他の二次寄生蜂に寄生することもあります。

~ヒメタマバチ~

Alloxysta sp.b

体長約2mm。アブラムシの体中で成長している一次寄生蜂の幼虫を見つけて産卵し、寄生します。大きい幼虫(老齢幼虫)を探し当てることは簡単なようですが、小さい幼虫(若齢幼虫)は見つけにくいようです。

~トビコバチ~

Syrphophagus sp.

体長約1mm。ヒメタマバチと同様にマミーになる前の一次寄生蜂の幼虫に産卵し、寄生しますが、マミーになってから産卵する場合もあります。

~コガネバチ~

Pachyneuron aphidis (Bouché)

体長約0.7~1.6mm。アブラムシがマミーになった後、マミー内の一次寄生蜂の終齢幼虫または蛹に産卵し、寄生します。ただし、発育の進んだ蛹では生育できないようです。

~オオモンクロバチ~

Dendrocerus laticeps (Hediche)

体長約1.2~1.7mm。コガネコバチと同様にアブラムシがマミーになった後、一次寄生蜂の終齢幼虫または蛹に産卵し、寄生します。この寄生蜂の場合も発育の進んだ蛹では生育できないようです。

ツイート